Vergleich Gewinnmaximum bei unterschiedlichen Marktformen: Unterschied zwischen den Versionen

Okehne (Diskussion | Beiträge) |

Okehne (Diskussion | Beiträge) |

||

| Zeile 6: | Zeile 6: | ||

Gewinnfunktionen setzen sich aus dem Umsatz und den Kosten zusammen. <br> | Gewinnfunktionen setzen sich aus dem Umsatz und den Kosten zusammen. <br> | ||

<math> \Pi=Umsatz-Kosten </math> <br> | <math> \Pi=Umsatz-Kosten </math> <br> | ||

| − | Bei einer konkaven Gewinnfunktion existiert ein Gewinnmaximum, an der die Steigung der | + | Bei einer konkaven Gewinnfunktion existiert ein Gewinnmaximum, an der die Steigung der Funktion null ist. Eine marginale zusätzliche Einheit würde den Gewinn nicht mehr erhöhen (≙ Die erste Ableitung der Gewinnfukntion muss gleich null sein) <br> |

<math> \frac{\part \Pi}{\part Q}=\frac{\part Umsatz}{\part Q}-\frac{\part Kosten}{\part Q}=Grenzumsatz-Grenzkosten=0 </math> <br> | <math> \frac{\part \Pi}{\part Q}=\frac{\part Umsatz}{\part Q}-\frac{\part Kosten}{\part Q}=Grenzumsatz-Grenzkosten=0 </math> <br> | ||

Umgestellt bedeutet dies, dass der Grenzumsatz gleich den Grenzkosten sein muss. Da die Gewinnfunktion unabhängig von der [[Marktformen|Marktform]] aus dem Umsatz und den Kosten besteht, gilt die Grenzumsatz gleich Grenzkosten Relation ebenfalls immer. Der Unterschied besteht im Grenzumsatz und wie sich dieser zusammensetzt. | Umgestellt bedeutet dies, dass der Grenzumsatz gleich den Grenzkosten sein muss. Da die Gewinnfunktion unabhängig von der [[Marktformen|Marktform]] aus dem Umsatz und den Kosten besteht, gilt die Grenzumsatz gleich Grenzkosten Relation ebenfalls immer. Der Unterschied besteht im Grenzumsatz und wie sich dieser zusammensetzt. | ||

| Zeile 13: | Zeile 13: | ||

Im [[Marktformen|perfekten Wettbewerb]] sind alle Akteure, so auch die Produzenten, Preisnehmer. Sie sehen sich einer horizontalen Nachfragefunktion gegenüber, da sie für jede produzierte Einheit lediglich den Marktpreis verlangen können. <br> | Im [[Marktformen|perfekten Wettbewerb]] sind alle Akteure, so auch die Produzenten, Preisnehmer. Sie sehen sich einer horizontalen Nachfragefunktion gegenüber, da sie für jede produzierte Einheit lediglich den Marktpreis verlangen können. <br> | ||

[[Datei:Vollkommenelastisch.png|250px|rahmenlos]] <br clear=all> | [[Datei:Vollkommenelastisch.png|250px|rahmenlos]] <br clear=all> | ||

| − | Der Marktpreis p ist dementsprechend der Preis, den die Produzenten für jede abgesetzte Einheit jeweils verlangen können. Der Umsatz ergibt sich aus der abgesetzten Menge multipliziert mit dem Preis (<math> Umsatz=p*Q </math>). Werden beispielsweise 5 Tafeln | + | Der Marktpreis p ist dementsprechend der Preis, den die Produzenten für jede abgesetzte Einheit jeweils verlangen können. Der Umsatz ergibt sich aus der abgesetzten Menge multipliziert mit dem Preis (<math> Umsatz=p*Q </math>). Werden beispielsweise 5 Tafeln Schokolade von einer Schokoladenfabrik auf einem Markt mit dem Marktpreis 2€ abgesetzt, beträgt der Umsatz 10€ (<math> Umsatz=2*5</math>). Der Grenzumsatz ergibt sich aus der Ableitung des Umsatzes nach Q. bei einem konstanten Preis p ist dieser gleichzeitig der Grenzumsatz. <br> |

[[Datei:GewinnWettbewerb.png|400px|rahmenlos]] <br clear=all> | [[Datei:GewinnWettbewerb.png|400px|rahmenlos]] <br clear=all> | ||

| − | In der obigen Grafik sind die [[Kostenarten#Grenzkosten|Grenzkosten]] (MC) zweimal gleich dem Grenzumsatz (MR). Die Menge <math>Q_{0}</math> ist jedoch nicht gewinnoptimal, da bei einer Erhöhung der Produktionsmenge die Grenzkosten kleiner als der Grenzumsatz ist. Bei jeder weiteren marginalen Einheit sind die Kosten von dieser in der Produktion kleiner, als ihr Preis. Bei der Menge <math>Q^*</math> sind die Kosten der marginalen Einheit größer, als diese Umsatz bringt. Eine Erhöhung der Outputmenge ist daher nicht | + | In der obigen Grafik sind die [[Kostenarten#Grenzkosten|Grenzkosten]] (MC) zweimal gleich dem Grenzumsatz (MR). Die Menge <math>Q_{0}</math> ist jedoch nicht gewinnoptimal, da bei einer Erhöhung der Produktionsmenge die Grenzkosten kleiner als der Grenzumsatz ist. Bei jeder weiteren marginalen Einheit sind die Kosten von dieser in der Produktion kleiner, als ihr Preis. Bei der Menge <math>Q^*</math> sind die Kosten der marginalen Einheit größer, als diese Umsatz bringt. Eine Erhöhung der Outputmenge ist daher nicht sinnvoll und auch eine Reduzierung nicht, da eine Reduzierung der Produktionsmenge aufgrund des positiven Grenzgewinns den Gewinn schmälern würde. |

==Gewinnmaximierung im Monopol== | ==Gewinnmaximierung im Monopol== | ||

| − | Das [[Marktformen#Monopol|Monopol]] stellt in Bezug auf die | + | Das [[Marktformen#Monopol|Monopol]] stellt in Bezug auf die Marktmacht von Unternehmen das Gegenteil zum perfekten Wettbewerb dar. Ein Monopolist ist das als einzige auf dem Markt agierende Unternehmen. Dementsprechend besitzt es einen erheblichen Einfluss auf die Preisbildung. Angenommen es existiert nur ein Unternehmen auf dem Smartphone Markt und Smartphones sind durch kein anderes Gut substituierbar. Produziert das Unternehmen nur eine geringe Anzahl an Smartphones, kann das Unternehmen einen hohen Preis verlangen, solange die Zahlungsbereitschaft aller Konsumenten nicht geringer ist als der Preis. Steigert das Unternehmen die Produktionsmenge, ist die Knappheit nicht mehr so groß und auch Konsumenten mit einer etwas geringeren Zahlungsbereitschaft können sich Smartphones kaufen. Welche Menge zu welchem Preis nachgefragt wird stellt sich in der [[Nachfrage|Nachfragefunktion]] dar. Anders als bei der [[Vergleich Gewinnmaximum bei unterschiedlichen Marktformen#Gewinnmaximierung im perfekten Wettbewerb|Gewinnmaximierung im perfekten Wettbewerb]] verändert sich dementsprechend der Preis mit der Produktionsmenge des Produzenten, der Preis ist eine von der Menge abhängigen Funktion (<math>P(Q_N)</math>). <br> |

<math>Umsatz=P(Q_N)*Q</math> <br> | <math>Umsatz=P(Q_N)*Q</math> <br> | ||

<math> \frac{\part Umsatz}{\part Q}=p'(Q)*Q+p(Q)</math> <br> <br> | <math> \frac{\part Umsatz}{\part Q}=p'(Q)*Q+p(Q)</math> <br> <br> | ||

| Zeile 26: | Zeile 26: | ||

Im Gewinnoptimum gilt Grenzumsatz=Grenzkosten: <br> | Im Gewinnoptimum gilt Grenzumsatz=Grenzkosten: <br> | ||

[[Datei:Monopolist.png|400px|rahmenlos]] <br clear=all> | [[Datei:Monopolist.png|400px|rahmenlos]] <br clear=all> | ||

| − | Der Monopolpreis <math> p^M </math> ist größer als der Preis im perfekten | + | Der Monopolpreis <math> p^M </math> ist größer als der Preis im perfekten Wettbewerb <math> p* </math> und die abgesetzte Menge <math>Q_M</math> ist geringer. Dies schmälert die [[Konsumentenrente und Produzentenrente#Die Gesamtwohlfahrt beim Monopol|Gesamtwohlfahrt]] und stellt eine [[Effizienz|Ineffizienz]] dar. |

Version vom 26. Juni 2023, 17:01 Uhr

Im Einklang der Modellannahme des homo oeconomicus versuchen Unternehmen unabhängig von der Marktform, in der sie agieren, ihren Gewinn zu maximieren.

Die Gewinnfunktion

Gewinnfunktionen setzen sich aus dem Umsatz und den Kosten zusammen.

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \Pi=Umsatz-Kosten }

Bei einer konkaven Gewinnfunktion existiert ein Gewinnmaximum, an der die Steigung der Funktion null ist. Eine marginale zusätzliche Einheit würde den Gewinn nicht mehr erhöhen (≙ Die erste Ableitung der Gewinnfukntion muss gleich null sein)

Umgestellt bedeutet dies, dass der Grenzumsatz gleich den Grenzkosten sein muss. Da die Gewinnfunktion unabhängig von der Marktform aus dem Umsatz und den Kosten besteht, gilt die Grenzumsatz gleich Grenzkosten Relation ebenfalls immer. Der Unterschied besteht im Grenzumsatz und wie sich dieser zusammensetzt.

Gewinnmaximierung im perfekten Wettbewerb

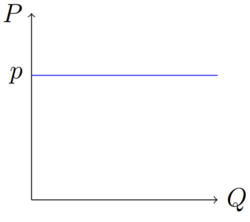

Im perfekten Wettbewerb sind alle Akteure, so auch die Produzenten, Preisnehmer. Sie sehen sich einer horizontalen Nachfragefunktion gegenüber, da sie für jede produzierte Einheit lediglich den Marktpreis verlangen können.

Der Marktpreis p ist dementsprechend der Preis, den die Produzenten für jede abgesetzte Einheit jeweils verlangen können. Der Umsatz ergibt sich aus der abgesetzten Menge multipliziert mit dem Preis (Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Umsatz=p*Q }

). Werden beispielsweise 5 Tafeln Schokolade von einer Schokoladenfabrik auf einem Markt mit dem Marktpreis 2€ abgesetzt, beträgt der Umsatz 10€ (Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Umsatz=2*5}

). Der Grenzumsatz ergibt sich aus der Ableitung des Umsatzes nach Q. bei einem konstanten Preis p ist dieser gleichzeitig der Grenzumsatz.

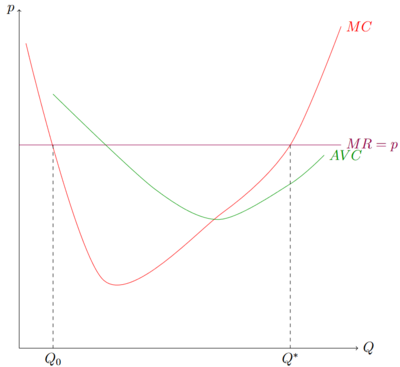

In der obigen Grafik sind die Grenzkosten (MC) zweimal gleich dem Grenzumsatz (MR). Die Menge Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Q_{0}}

ist jedoch nicht gewinnoptimal, da bei einer Erhöhung der Produktionsmenge die Grenzkosten kleiner als der Grenzumsatz ist. Bei jeder weiteren marginalen Einheit sind die Kosten von dieser in der Produktion kleiner, als ihr Preis. Bei der Menge Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Q^*}

sind die Kosten der marginalen Einheit größer, als diese Umsatz bringt. Eine Erhöhung der Outputmenge ist daher nicht sinnvoll und auch eine Reduzierung nicht, da eine Reduzierung der Produktionsmenge aufgrund des positiven Grenzgewinns den Gewinn schmälern würde.

Gewinnmaximierung im Monopol

Das Monopol stellt in Bezug auf die Marktmacht von Unternehmen das Gegenteil zum perfekten Wettbewerb dar. Ein Monopolist ist das als einzige auf dem Markt agierende Unternehmen. Dementsprechend besitzt es einen erheblichen Einfluss auf die Preisbildung. Angenommen es existiert nur ein Unternehmen auf dem Smartphone Markt und Smartphones sind durch kein anderes Gut substituierbar. Produziert das Unternehmen nur eine geringe Anzahl an Smartphones, kann das Unternehmen einen hohen Preis verlangen, solange die Zahlungsbereitschaft aller Konsumenten nicht geringer ist als der Preis. Steigert das Unternehmen die Produktionsmenge, ist die Knappheit nicht mehr so groß und auch Konsumenten mit einer etwas geringeren Zahlungsbereitschaft können sich Smartphones kaufen. Welche Menge zu welchem Preis nachgefragt wird stellt sich in der Nachfragefunktion dar. Anders als bei der Gewinnmaximierung im perfekten Wettbewerb verändert sich dementsprechend der Preis mit der Produktionsmenge des Produzenten, der Preis ist eine von der Menge abhängigen Funktion (Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle P(Q_N)}

).

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Umsatz=P(Q_N)*Q}

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{\part Umsatz}{\part Q}=p'(Q)*Q+p(Q)}

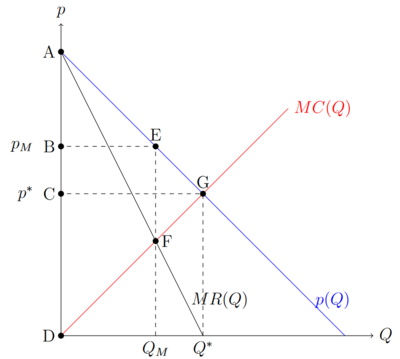

Bei Annahme einer linearen Nachfragefunktion ist die Grenzumsatzfunktion (MR(Q)) doppelt so steil wie die Nachfragefunktion. Sei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle P=a-bQ}

die Angebotsfunktion, dann ist b die Steigung und es ergibt sich folgendes:

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Umsatz=p*Q=(a-bQ)*Q=aQ-bQ^2}

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{\part Umsatz}{\part Q}=a-2bQ}

Im Gewinnoptimum gilt Grenzumsatz=Grenzkosten:

Der Monopolpreis Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle p^M }

ist größer als der Preis im perfekten Wettbewerb Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle p* }

und die abgesetzte Menge Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Q_M}

ist geringer. Dies schmälert die Gesamtwohlfahrt und stellt eine Ineffizienz dar.

Gewinnmaximierung im Oligopol

Oligopolistische Wettbewerbe sind durch angebotsseitige Marktmacht geprägt. Diese entsteht durch wenige Anbieter und viele Nachfrager. In der Gewinnmaximierung muss auf verschiedene Aspekte eingegangen werden wie zum Beispiel sind die Güter differenziert oder nicht und befinden sich die Unternehmen in einem Preis- oder Mengenwettbewerb. Grundsätzlich gilt es auch hier die Gewinnfunktion Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \pi_i=p_1*q_1-c(q_i) } zu maximieren. Auf die genauen Spezifikationen wird hier nochmal tiefgehender eingegangen.

MC Fragen