Inputeffizienz, Konsumeffizienz und Outputregel: Unterschied zwischen den Versionen

Okehne (Diskussion | Beiträge) |

Okehne (Diskussion | Beiträge) |

||

| Zeile 13: | Zeile 13: | ||

<br> | <br> | ||

An dieser Stelle sei nochmal erwähnt, dass die Transformationskurve aus den effizienten Produktionsniveaus besteht. Entlang der Tranformationskurve existiert demnach immer die Inputeffizienz <br> | An dieser Stelle sei nochmal erwähnt, dass die Transformationskurve aus den effizienten Produktionsniveaus besteht. Entlang der Tranformationskurve existiert demnach immer die Inputeffizienz <br> | ||

| − | Auf der Transformationskurve gilt überall: <math> | + | Auf der Transformationskurve gilt überall: <math> GRTS^1_{L,K}=GRTS^2_{L,K} </math> |

| − | Die Ausführungen oben zeigen, wie ein Unternehmen (oder eine ganze Industrie) zwischen der Produktion zweier Güter wählen kann. Wie einfach der Wechsel von Produktion des Gutes <math> y_2 </math> zu Gut <math> y_1 </math> ist zeigt sich in der GRT. Jedoch stellt sich weiterhin die Frage, welche Aufteilung optimal ist. Recht intuitiv unter den Standradannehmen ist, dass die optimale Menge auf der Tranformationskurve liegt. Ein Unternehmen wird sehr wahrscheinlich so viele Güter wie mölglich produzieren und damit verkaufen wollen. Dass es jedoch auch für die Konsumenten in einer gesellschaftlichen Sichtweise optimal ist, wenn das Unternehmen auf der Transformationskurve produziert, zeigt die weitere Ausführung. Hierfür sollen Indifferenzkurven aus gesellschaftlicher Sicht modelliert werden. Unter den [[Axiome der Nutzentheorie|Annahmen über Präferenzen]] ist eine hohe Konsummenge besser, als eine leicht gerinigere. Die Gesellschaft versucht also als ganzes auf eine möglichst hohe [[Präferenzen und Indifferenzkurven#Indifferenzkurven|Indifferenzkurve]] zu gelangen. | + | <br clear=all> |

| + | |||

| + | Die Ausführungen oben zeigen, wie ein Unternehmen (oder eine ganze Industrie) zwischen der Produktion zweier Güter wählen kann. Wie einfach der Wechsel von Produktion des Gutes <math> y_2 </math> zu Gut <math> y_1 </math> ist zeigt sich in der GRT. Jedoch stellt sich weiterhin die Frage, welche Aufteilung optimal ist. Recht intuitiv unter den Standradannehmen ist, dass die optimale Menge auf der Tranformationskurve liegt. Ein Unternehmen wird sehr wahrscheinlich so viele Güter wie mölglich produzieren und damit verkaufen wollen. Dass es jedoch auch für die Konsumenten in einer gesellschaftlichen Sichtweise optimal ist, wenn das Unternehmen auf der Transformationskurve produziert, zeigt die weitere Ausführung. Hierfür sollen Indifferenzkurven aus gesellschaftlicher Sicht modelliert werden. Unter den [[Axiome der Nutzentheorie|Annahmen über Präferenzen]] ist eine hohe Konsummenge besser, als eine leicht gerinigere. Die Gesellschaft versucht also als ganzes auf eine möglichst hohe [[Präferenzen und Indifferenzkurven#Indifferenzkurven|Indifferenzkurve]] zu gelangen. Diese liegt im Tangentialpunkt der Indifferenzkurve mit der Transformationskurve, der in der Abbildung unten eingezeichnet ist. Es muss also gelten <br> | ||

<math> GRT=GRS </math> <br> | <math> GRT=GRS </math> <br> | ||

| + | Die vorherigen Ausführungen haben gezeigt, dass <math> GRT_{y_1,y_2}=\frac{GK_1}{GK_2} </math> und <math> GRS_{y_1,y_2}=\frac{p_1}{p_2} </math> bei einem effizienten Output gilt also: <br> | ||

| + | '''Outputregel''' <br> | ||

| + | <math> GRT_{y_1,y_2}=GRS_{y_1,y_2} </math> | ||

| + | <math> GRT_{y_1,y_2}=\frac{GK_1}{GK_2}=\frac{p_1}{p_2}=GRS_{y_1,y_2} </math> <br> | ||

| + | Das Preisverhältnis der beiden Güter muss gleich dem Grenzkostenverhältnis sein. Dies ergibt gerade im Kontext des [[Marktformen#Perfekter Wettbewerb|perfekten Wettbewerbs]] Sinn, in dem der Preis eines Gutes gleich seinen Grenzkosten ist | ||

[[Datei:Allokation.png|400px|rahmenlos]] | [[Datei:Allokation.png|400px|rahmenlos]] | ||

Version vom 6. Oktober 2023, 16:39 Uhr

Der erste Hauptsatz der Wohlfahrtsökonomik besagt, dass alle Konkurrenzmarktgleichgewichte pareto-effizient sind. Dies kann mittels Edgeworth-Box für den Handel auf der Konsumentenseite gezeigt werden. Im Weiteren soll gezeigt werden, dass der erste Hauptsatz auch für die Produktion im Wettbewerbsgleichgewicht, den Input in Wettbewerbsgleichgewichten, die Allokation der Güter und den Output in Wettbewerbsgleichgewichten gilt.

Effiziente Produktion

Inputeffizienz

Effiziente Allokation der Güter

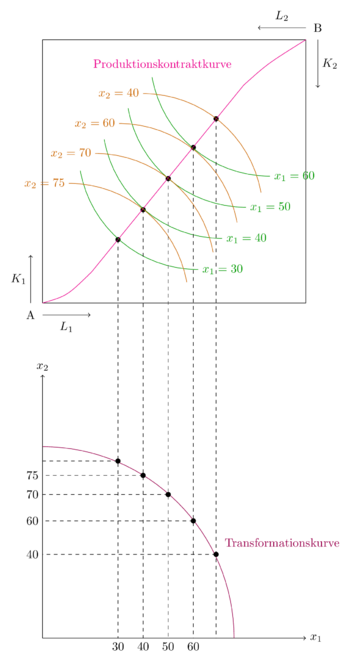

Die Herleitungen der effizienten Produktion/Inputeffizienz zeigt, dass eine Volkswirtschaft in diesem Modell vor dem Trade-off zwischen der Produktion von Gut Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle y_1 }

und der Produktion von Gut Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle y_2 }

steht. Soll viel von dem Gut Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle y_1 }

produziert werden, kann weniger von Gut Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle y_2 }

produziert werden. Die beiden Güter stehen in einem Austauschverhältnis zueinander, dass verschiedene Ausmaße annehmen kann. Das Verhältnis kann beispielsweise linear sein. In diesem Fall kann für jedes Gut Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle y_1 }

weniger immer eine konstant bleibende Menge Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle y_2 }

mehr produziert werden. Es sind auch Austauschverhältnisse möglich, die nicht linear sind. In diesem Fall hängt die zusätzliche Menge, die von Gut Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle y_2 }

produziert werden kann, immer mit der Menge von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle y_2 }

zusammen, die bereits produziert wird. Dieses Phänomen hat starke Bezüge zum abnehmenden Grenznutzen. Hier stiftet eine zusätzliche Einheit einen immer kleiner werdenden Nutzen, je mehr von diesem Gut bereits konsumiert wird. Im Kontext der Produktion bedeutet dies, dass immer weniger von einem Gut Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle y_2 }

durch ein eingespartes Gut Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle y_1 }

produziert werden kann, je mehr von diesem Gut bereits produziert wird. Ein solcher Fall ist in der Abbildung links dargestellt. Die effizienten Produktion hat in dem Beispiel gezeigt, dass wenn von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle y_1 }

40 Einheiten produziert werden, von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle y_2 }

effizient 75 Einheiten produziert werden können. Sollen von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle y_1 }

20 Einheiten produziert werden, können von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle y_2 }

nur 70 Einheiten produziert werden. Das selbe Pronzip gilt für Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle y_1=50 }

und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle y_1=60 }

. Die jeweiligen Kombiationen von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle y_1-y_2 }

können in ein entsprechendes Diagramm eingezeichnet werden. Dies wurde in dem Beispiel unter der Ausstattungsbox getan. Die Verbindungslinie aller effizienten Produktionsmengen ist die Transformationskurve. Die Transformationskurve hat eine negative Steigung und gibt in jedem einzelnen Punkt an, in welchen Verhältnis Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle y_1 }

zu Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle y_2 }

transformiert werden können. Gegeben einer Funktion kann die Grenzrate der Transformation (GRT), also die Rate der Transformation in der Grenzbetrachtung, durch die partielle Ableitung nach Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle y_1 }

durch die partielle Ableitung nach Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle y_2 }

. Es kann mathematisch gezeigt werden, dass die GRT gleich dem Grenzkostenverhältnis ist.

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle GRT_{y_1,y_2}=\frac{MC_1}{MC_2}=\frac{GK_1}{GK_2} }

An dieser Stelle sei nochmal erwähnt, dass die Transformationskurve aus den effizienten Produktionsniveaus besteht. Entlang der Tranformationskurve existiert demnach immer die Inputeffizienz

Auf der Transformationskurve gilt überall: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle GRTS^1_{L,K}=GRTS^2_{L,K} }

Die Ausführungen oben zeigen, wie ein Unternehmen (oder eine ganze Industrie) zwischen der Produktion zweier Güter wählen kann. Wie einfach der Wechsel von Produktion des Gutes Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle y_2 }

zu Gut Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle y_1 }

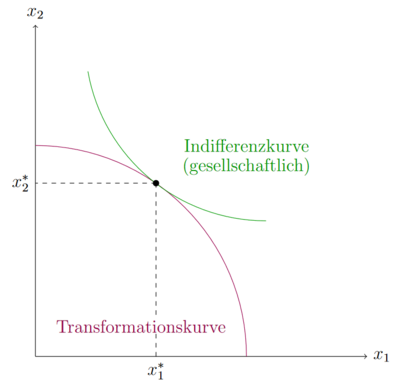

ist zeigt sich in der GRT. Jedoch stellt sich weiterhin die Frage, welche Aufteilung optimal ist. Recht intuitiv unter den Standradannehmen ist, dass die optimale Menge auf der Tranformationskurve liegt. Ein Unternehmen wird sehr wahrscheinlich so viele Güter wie mölglich produzieren und damit verkaufen wollen. Dass es jedoch auch für die Konsumenten in einer gesellschaftlichen Sichtweise optimal ist, wenn das Unternehmen auf der Transformationskurve produziert, zeigt die weitere Ausführung. Hierfür sollen Indifferenzkurven aus gesellschaftlicher Sicht modelliert werden. Unter den Annahmen über Präferenzen ist eine hohe Konsummenge besser, als eine leicht gerinigere. Die Gesellschaft versucht also als ganzes auf eine möglichst hohe Indifferenzkurve zu gelangen. Diese liegt im Tangentialpunkt der Indifferenzkurve mit der Transformationskurve, der in der Abbildung unten eingezeichnet ist. Es muss also gelten

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle GRT=GRS }

Die vorherigen Ausführungen haben gezeigt, dass Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle GRT_{y_1,y_2}=\frac{GK_1}{GK_2} }

und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle GRS_{y_1,y_2}=\frac{p_1}{p_2} }

bei einem effizienten Output gilt also:

Outputregel

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle GRT_{y_1,y_2}=GRS_{y_1,y_2} } Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle GRT_{y_1,y_2}=\frac{GK_1}{GK_2}=\frac{p_1}{p_2}=GRS_{y_1,y_2} }

Das Preisverhältnis der beiden Güter muss gleich dem Grenzkostenverhältnis sein. Dies ergibt gerade im Kontext des perfekten Wettbewerbs Sinn, in dem der Preis eines Gutes gleich seinen Grenzkosten ist