Eingriffe in das Marktgleichgewicht: Unterschied zwischen den Versionen

Okehne (Diskussion | Beiträge) |

Lobin (Diskussion | Beiträge) |

||

| Zeile 75: | Zeile 75: | ||

Zölle werden meist erst erhoben, sobald der Weltmarktpreis unterhalb des Gleichgewichtspreises im Inland liegt. Ohne Eingriff liegt der Preis beim Weltmarktpreis und die durch den Inland angebotene Menge ist beim Marktpreis geringer als die nachgefragte Menge. Die Differenz zwischen der vom Inland angebotenen Menge und der im Inland nachgefragten Menge wird durch Importe gedeckt (siehe Abbildung oben). <br> | Zölle werden meist erst erhoben, sobald der Weltmarktpreis unterhalb des Gleichgewichtspreises im Inland liegt. Ohne Eingriff liegt der Preis beim Weltmarktpreis und die durch den Inland angebotene Menge ist beim Marktpreis geringer als die nachgefragte Menge. Die Differenz zwischen der vom Inland angebotenen Menge und der im Inland nachgefragten Menge wird durch Importe gedeckt (siehe Abbildung oben). <br> | ||

Im Falle eines Importzolls ist der Gleichgewichtspreis des Inlands unverändert, nur der Preis, der durch die Produktion im Ausland kommt, erhöht sich um den Zoll <math display="inline"> p_{W}+t </math>. Hierdurch liegt der endgültige Preis über dem Preis ohne Zoll. Die Differenz zwischen der inländisch angebotenen Menge und der zu dem Preis inländisch nachgefragten Menge ist geringer und damit auch der Import. <br> | Im Falle eines Importzolls ist der Gleichgewichtspreis des Inlands unverändert, nur der Preis, der durch die Produktion im Ausland kommt, erhöht sich um den Zoll <math display="inline"> p_{W}+t </math>. Hierdurch liegt der endgültige Preis über dem Preis ohne Zoll. Die Differenz zwischen der inländisch angebotenen Menge und der zu dem Preis inländisch nachgefragten Menge ist geringer und damit auch der Import. <br> | ||

| − | Die Einführung von Importzöllen erhöht den Marktpreis um die Höhe des Zolls | + | Die Einführung von Importzöllen erhöht den Marktpreis um die Höhe des Zolls. Die Differenz zwischen dem neuen und dem alten Weltmarktpreis multipliziert mit der Zollhöhe, ergeben die Zolleinnahmen (gelbe Fläche). Die Gesamtwohlfahrt ist im Vergleich zum Fall ohne Zölle geringer (graue Fläche rechte Abbildung). |

<br> | <br> | ||

<br> | <br> | ||

Version vom 20. Juni 2023, 15:23 Uhr

Eingriffe in das Marktgleichgewicht des perfekten Wettbewerbs erfolgen häufig durch staatliche Interventionen und führen in den meisten Fällen zu einem Wohlfahrtsverlust und einer ineffizienten Allokation. Hier gilt allerdings zu differenzieren zwischen einer ökonomischen Sichtweise, wie wir sie anstellen, und einer ökonomischen Sichtweise, die von unseren Modellen abstrahiert. Als Beispiel Steuern: zwar führen Steuern zu Wohlfahrtsverlusten, dennoch erfüllen sie einen Sinn und sind daher nicht grundsätzlich als schlecht zu erachten.

Steuern

Steuern können unter anderem auf Güter oder auch Dienstleistungen erhoben werden. Hierbei gibt es zwei Möglichkeiten, wie sie erhoben werden können: Als Mengensteuer und als Wertsteuer. Bei der Wertsteuer wird ein prozentualer Steuersatz auf den Preis pro Einheit drauf geschlagen: .

Die Mengensteuer wird pro verkaufte Einheit gezahlt. Rechnerisch wird also auf den Preis pro Einheit die Steuer addiert. Die Steuern werden entweder vom Anbieter oder vom Nachfrager erhoben. Rein rechnerisch wird zwischen dem Produzentenpreis () und dem Konsumentenpreis () unterschieden.

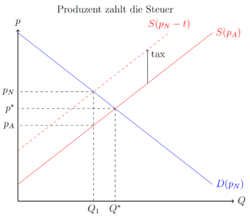

Anbieter führt die Steuer ab

In dem Fall, in dem der Produzent die Steuer abführen muss, besteht der Produzentenpreis pro Einheit ( = der Preis, den der Produzent behalten darf) aus dem Konsumentenpreis () abzüglich der Mengensteuer:

Beispiel: Die Konsumenten zahlen an der Supermarktkasse 1,00€ pro Brötchen und die Steuer für die Produzenten beträgt pro Brötchen 0,50€. Der Produzentenpreis lege in diesem Fall bei 0,50€ (1€-0,5€).

Analytisch ließ sich vor Einführung der Steuer ein Marktgleichgewicht wie folgt ausrechnen:

Auch mit der Mengensteuer schauen wir, bei welchem Preis die nachgefragte Menge der angebotenen Menge entspricht.

wobei wir an dieser Stelle die Relation der Preise kennen

Grafisch wird die Angebotskurve um die Menge der Steuer nach oben verschoben. Intuitiv versteht sich die Mengensteuer als Erhöhung der Produktionskosten um die Mengensteuer. Im Schnittpunkt lässt sich der Konsumentenpreis () finden, der abzüglich der Mengensteuer dem Produzentenpreis entspricht.

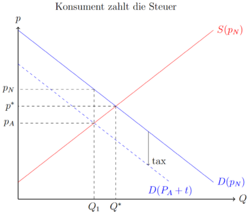

Nachfrager führt die Steuer ab

Eine identische Intuition steckt hinter dem Fall, in dem die Nachfrager die Steuer abführen. Hier besteht der Konsumentenpreis pro Einheit ( = den Preis den die Konsumenten für ein Gut bezahlen müssen) aus dem Produzentenpreis () zuzüglich der Mengensteuer.

Es wird ersichtlich, dass diese Gleichung lediglich eine Äquivalenzumformung aus der Gleichung aus dem Fall ist, bei dem der Produzent die Steuer abführen muss.

Beispiel: In einem Supermarkt zahlen Konsumenten nur die Nettopreise und neben den 0,50€, die das Brötchen selbst beim Anbieter gekostet hat, müssen hinterher noch 0,50€ pro Brötchen als Steuern bezahlt werden. Der tatsächliche gezahlte Preis liegt hier also nicht nur bei 0,50€, sondern bei 1,00€.

Analytisch ist die Vorgehensweise zum Fall oben identisch:

wobei wir an dieser Stelle die Relation der Preise kennen

Grafisch verschiebt sich die Nachfragekurve nach unten. Intuitiv (und inhaltlich nicht vollständig korrekt) lässt sich die verschobene Nachfragekurve als 'Netto Nachfragekurve' interpretieren (welchen Preis zahlt der Konsument netto an den Produzenten). Der Schnittpunkt der neuen Nachfragekurve mit der Angebotskurve bildet den Produzentenpreis, auf den die Mengensteuer addiert werden muss, um die zu zahlenden Konsumentenpreis zu erlangen.

Wer die Steuer abführen muss, ist jedoch für den Effekt der Steuer irrelevant.

Wer mehr der Steuerlast trägt lässt sich dadurch durch den Vergleich der Preiselastizität der Nachfrage und der Preiselastizität des Angebots sagen. Die prozentuale Mengenänderung der elastischeren Marktseite wäre größer als bei der unelastischeren Seite, weshalb die Steuerlast stärker von der unelastischeren Marktseite getragen wird.

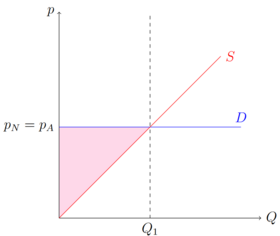

Vollkommen elastische Nachfrage

Eine Besonderheit tritt bei einer vollkommen unelastischen Preiselastizität der Nachfrage auf. Bei dieser sind die Konsumenten nur zu einem bestimmten Preis bereit Güter zu kaufen. Da sich im Marktgleichgewicht genau dieser Preis einstellt, haben Konsumenten keinen Nutzengewinn. In dem Fall zahlen sie einen Preis, der ihrer maximale Kaufbereitschaft entspricht.

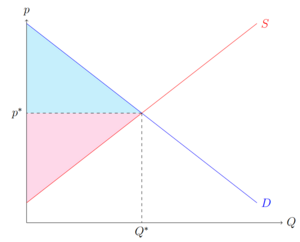

Wie in der Abbildung ersichtlich ist keine Konsumentenrente vorhanden. Die Produzentenrente ist in der roten Fläche eingezeichnet. Eine Steuer würde den Produzentenpreis (), also den Preis, den Produzenten behalten dürfen, senken. Die Produzentenrente verringert sich und es entstehen Steuereinnahmen (orangene Fläche). Insgesamt reduziert sich jedoch die Gesamtwohlfahrt um den Wohlfahrtsverlust (graue Fläche).

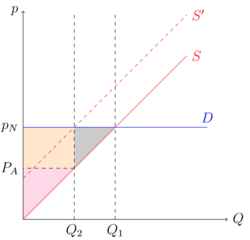

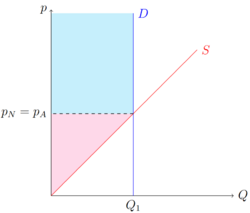

Vollkommen elastisches Angebot

Bei einem vollkommen elastischen Angebot bieten Unternehmen nur zu einem bestimmten Preis an, der sich im Marktgleichgewicht als Marktpreis einstellt. Die Fläche zwischen der Nachfragefunktion und dem Marktpreis ist die Konsumentenrente. Die Produzentenrente ist in diesem Fall nicht vorhanden, da keine Güter für einen geringeren Preis verkauft werden würden. Eine Steuer verändert das Marktgleichgewicht in einer Art und Weise, in der sich der Konsumentenpreis () erhöht. Dadurch verringert sich die Konsumentenrente (blaue Fläche), Steuereinnahmen (orangene Fläche) und ein Wohlfahrtsverlust (graue Fläche) entstehen. Insgesamt verringert sich die Gesamtwohlfahrt.

Vollkommen unelastische Nachfrage

Bei einer vollkommen unelastischen Nachfrage fragen Konsumenten eine sich nicht verändernde Menge eines Gutes nach. Hierbei ist die Höhe des Preises für die Menge irrelevant. Die Konsumentenrente liegt auch hier zwischen der Nachfragefunktion und dem Preis, den die Konsumenten zahlen müssen. Diese Fläche ist in der Abbildung blau eingezeichnet und ist unendlich groß. Eine Steuer erhöht den Konsumentenpreis () und ändert somit den Preis, den die Konsumenten zahlen müssen. Die Fläche zwischen der Nachfragefunktion und dem zu zahlenden Konsumentenpreis bildet auch hier die Konsumentenrente, die noch immer unendlich groß ist, jedoch um die Steuereinnahmen (orangene Fläche) verringert wurde. Es entsteht bei einer vollkommen unelastischen Nachfrage kein Wohlfahrtsverlust und die Gesamtwohlfahrt ist unverändert, da die Steuereinnahmen im Modell der Gesamtwirtschaft zugutekommen.

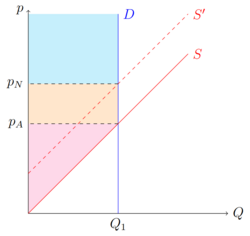

Vollkommen unelastisches Angebot

Bei einem vollkommen unelastischen Angebot bieten Produzenten eine sich nicht verändernde Menge eines Gutes an. Ähnlich bei der vollkommen unelastischen Nachfrage reagiert die angebotene Menge nicht auf eine Preisänderung. Die Konsumentenrente ist in der Abbildung unten blau und die Produzentenrente rot eingezeichnet. Durch die Einführung einer Mengensteuer verringert sich der Produzentenpreis (), also der Preis den die Produzenten letztlich behalten dürfen. Hierdurch entstehen Steuereinnahmen (orangene Fläche) und die Produzentenrente verringert sich um die Steuereinnahmen. Die Konsumentenrente und damit auch Gesamtwohlfahrt bleibt unverändert.

Zölle und Importquoten

Freihandel und Protektionismus

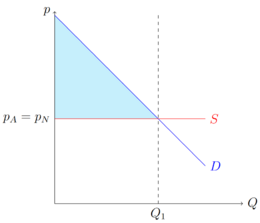

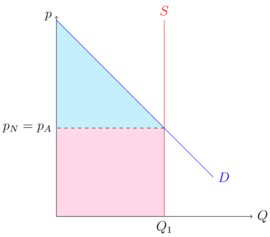

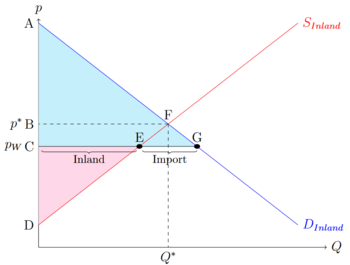

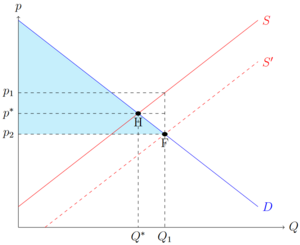

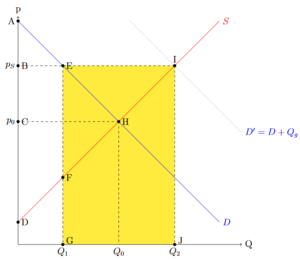

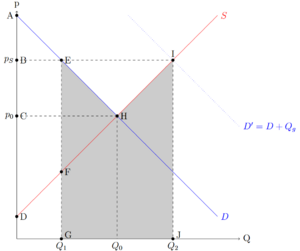

In der ersten Abbildung lässt sich der Freihandel und der komplett protektionistische Inlandshandel vergleichen. Im Falle des rein inländischen Handels liegt der Preis bei und die gehandelte Menge bei . Die Konsumentenrente umfasst AFB und die Produzentenrente BFD. Durch die Einführung des Weltmarkthandels, sinkt der Preis auf . Zu diesem Preis wird nur eine Menge bis E durch das Inland angeboten, nachgefragt wird im Inland jedoch bis zu G. Die Differenz (von E zu G) wird durch Importe abgedeckt. Die Konsumentenrente beträgt nun ACG (blaue Fläche linke Abbildung) und die Produzentenrente CDE (rote Fläche linke Abbildung). Wie zu sehen ist, ist die Gesamtwohlfahrt im Inland bei Freihandel um EFG größer als im Vergleich zum protektionistischen Handel. Eine protektionistische Form des Wirtschaftens ist somit nicht pareto effizient. In einem Fall, in dem der Weltmarktpreis über dem Inlandspreis liegt, steigt der Preis.

Die Erhebung von Zöllen

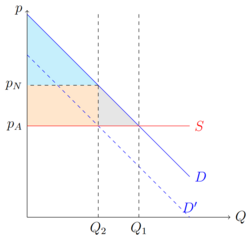

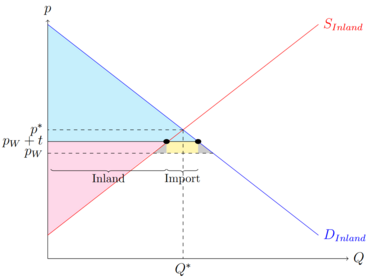

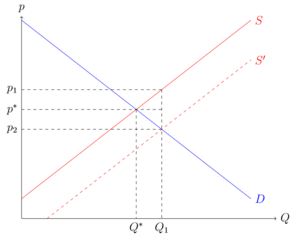

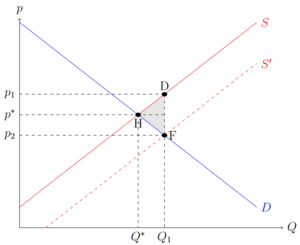

Zölle werden meist erst erhoben, sobald der Weltmarktpreis unterhalb des Gleichgewichtspreises im Inland liegt. Ohne Eingriff liegt der Preis beim Weltmarktpreis und die durch den Inland angebotene Menge ist beim Marktpreis geringer als die nachgefragte Menge. Die Differenz zwischen der vom Inland angebotenen Menge und der im Inland nachgefragten Menge wird durch Importe gedeckt (siehe Abbildung oben).

Im Falle eines Importzolls ist der Gleichgewichtspreis des Inlands unverändert, nur der Preis, der durch die Produktion im Ausland kommt, erhöht sich um den Zoll . Hierdurch liegt der endgültige Preis über dem Preis ohne Zoll. Die Differenz zwischen der inländisch angebotenen Menge und der zu dem Preis inländisch nachgefragten Menge ist geringer und damit auch der Import.

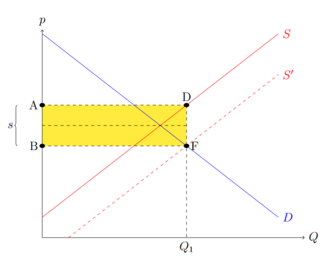

Die Einführung von Importzöllen erhöht den Marktpreis um die Höhe des Zolls. Die Differenz zwischen dem neuen und dem alten Weltmarktpreis multipliziert mit der Zollhöhe, ergeben die Zolleinnahmen (gelbe Fläche). Die Gesamtwohlfahrt ist im Vergleich zum Fall ohne Zölle geringer (graue Fläche rechte Abbildung).

Importquoten

Importquoten sind eine festgelegte Menge, die importiert werden darf und eine alternative Möglichkeit, um die inländische Produktion im Ganzen oder in Sektoren vor der günstigeren Produktion im Ausland zu schützen. Auch in diesem Fall liegt der endgültige Preis unter dem Gleichgewichtspreis, der sich im Inland ergeben würde. Er ergibt sich aus dem Schnittpunkt der Nachfragekurve im Inland mit der Angebotskurve aus dem Inland addiert mit der Menge aus der Importquote.

Subventionen

Subventionen können auf Güter oder auch Dienstleistungen gezahlt werden. Die Funktion von Subventionen verhält sich vergleichbar wie die der Steuern, weshalb sie häufig auch als negative Steuern bezeichnet werden. Wenn sich der Staat dazu entschließt Subventionen zu zahlen, um zum Beispiel einen Wirtschaftssektor zu unterstützen, dann kann er dies durch Zuschüsse in der Produktion tun. Die Produktion der einzelnen Einheiten kostet nach wie vor genauso viel, doch bekommen die produzierenden Unternehmen finanzielle Unterstützung und müssen daher für jede Einheit weniger zahlen. Die Angebotskurve verschiebt sich fiktiv nach unten/rechts. Es ergibt sich nun ein neues Gleichgewicht, bei dem die Menge höher und der Preis niedriger verglichen mit dem Gleichgewicht ohne Subventionen ist.

Wie in der Abbildung oben zu sehen ist, stellt sich ein neues Gleichgewicht mit der Menge ein. Die Konsumenten haben durch die Subventionen nur einen Preis zu zahlen, die Produzenten können zum Preis verkaufen. Die Differenz zwischen den beiden Preisen entspricht der Subventionshöhe und wird vom Staat übernommen. Daher ergeben sich für den Staat kosten, die der Subventionshöhe multipliziert mit den verkauften Einheiten () entsprechen (gelbe Fläche).

Die Gesamtwohlfahrt bei Subventionen

Konsumenten haben durch die Subventionen nur einen Preis zu zahlen, die Produzenten können zum Preis verkaufen. Die Differenz zwischen den beiden Preisen entspricht der Subventionshöhe und wird vom Staat übernommen.

Durch die Subvention fragen die Konsumenten mehr zu einem günstigeren Preis nach, wodurch sich die Konsumentenrente (blaue Fläche) vergrößert. Die zusätzliche Rente lässt sich in der Fläche erkennen.

Die Produzentenrente (rote Fläche) vergrößert sich ebenfalls, denn die Produzenten sind in der Lage mehr zu einem größeren Preis zu verkaufen. Der Zugewinn der Produzentenrente lässt sich in der Fläche erkennen.

Zusammen entsprechen beide Zugewinne der jeweiligen Rente allerdings nicht exakt der gelben Fläche, also den Ausgaben des Staates. Die Fläche DHF ist Teil der Kosten, aber kein Teil der zusätzlichen Rente und stellt daher den Wohlfahrtsverlust dar.

Bindender Mindestpreis

Ein Mindestpreis ist eine den Preis betreffende Vorgabe, die festschreibt, wie niedrig ein Preis maximal sein darf. Ein Preis unter einem Mindestpreis ist nicht mehr möglich, ein Preis über dem Mindestpreis jedoch schon. Liegt der festgelegte Mindestpreis unterhalb des Gleichgewichtspreises, ist dieser nicht wirksam. Es würde sich das Marktgleichgewicht mitsamt seinem Preis einstellen. Liegt der Mindestpreis jedoch über dem Gleichgewichtspreis, ist dieser bindend.

Beispiel: Auf einem Viehmarkt existiert ein Mindestpreis von 100€ pro Kuh. Würde der Preis der Bauern für ihre Kühe jeweils 200€ betragen, dürfen sie diese auch weiterhin für diesen Preis verkaufen. Liegt der Preis der Bauern jedoch nur bei 80€, so dürfen sie ihre Kühe für wenigstens 100€ verkaufen.

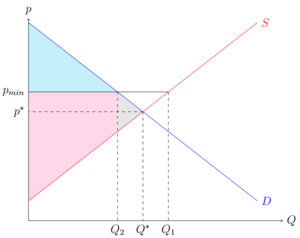

In dem Beispiel oben liegt der Mindestpreis () über dem Gleichgewichtspreis () und ist daher bindend. Bei diesem Mindestpreis wird eine Menge angeboten, jedoch nur eine Menge nachgefragt. Es wird also mehr angeboten als nachgefragt, was ein Angebotsüberschuss darstellt. Aus diesem Grund verringert sich die Konsumentenrente (als blaue Fläche eingezeichnet) im Vergleich zum Fall ohne bindenden Mindestpreis. Ob sich die Produzentenrente (als rote Fläche eingezeichnet) insgesamt verringert oder vergrößert lässt sich allgemein nicht sagen, hier kommt es auf den Verlauf der Angebotsfunktion an. Klar ist, die Gesamtwohlfahrt verringert sich um den Wohlfahrtsverlust (graue Fläche) und das neue Marktgleichgewicht ist ineffizient.

Preisstützen

Eine Möglichkeit, um den Effekt des bindenden Mindestpreises ebenfalls zu erreichen sind Preisstützen. In diesem Fall kann ein Preis oberhalb des Gleichgewichtspreises durchgesetzt werden, in dem Regierungen (oder andere Dritte) die Überproduktion zu diesem Preis abkaufen.

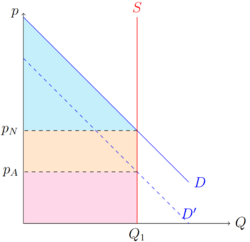

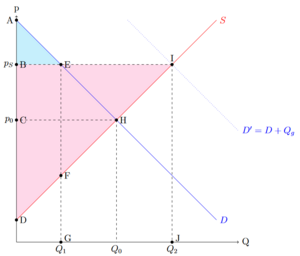

In der Abbildung oben ist das Prinzip der Preisstütze grafisch erklärt. Der Staat tritt selbst als Nachfrager in dem Markt auf und fragt eine Menge nach, sodass sich die Nachfragekurve D so weit verschiebt, bis mit D' und S der gewünschte Marktgleichgewichtspreis entsteht. Der daraus resultierende Marktpreis liegt bei und die Konsumentenrente (in blau) beträgt jetzt daher die Fläche ABE und die Produzentenrente (in rot) BDI. Da der Staat die Differenz zwischen und aufkauft, entstehen Kosten für den Staat, die in der Fläche EGIJ zu finden sind.

Neben den Kosten entsteht außerdem ein Wohlfahrtsverlust, da im neuen Gleichgewicht zu einem höheren Preis mehr nachgefragt wird, als es effizient wäre. Es liegt die Vermutung nahe, dass die Fläche, die auch schon die Kosten zeigen (EGIJ) gleichzeitig den Wohlfahrtsverlust widerspiegeln. Dem ist jedoch nicht so. Aufgrund des Einschreitens des Staates ist die Gesamtrente, also die Konsumentenente addiert mit der Produzentenrente, größer. Um genau zu sein vergrößert sie sich um das Dreieck EHI. Das Dreieck ist zwar Teil der Kosten, aber auch Teil der zusätzlichen Wohlfahrt und stellt daher kein Wohlfahrtsverlust dar. Zur Verdeutlichung lässt sich ein Szenario kreieren, in dem sich der Staat durch die Firmen finanziert. In diesem Fall würden die Firmen die Ausgaben tätigen, bekommen dafür aber auch höhere Einnahmen. Das Dreieck EFH ist ebenso Teil der Gesamtwohlfahrt und Teil der Kosten, jedoch auch Teil des Wohlfahrtsverlusts. Dies ist damit begründet, dass es bereits ohne staatlichen Eingriff Teil der Wohlfahrt war und daher keine zusätzliche Rente trotz Kosten ist.

Der gesamte Wohlfahrtsverlust ist daher in der Fläche des grauen Dreiecks sichtbar.

Bindende Höchstpreise

Die Funktionsweise eines Höchstpreises ist ähnlich zu der des Mindestpreises. Der Höchstpreis bestimmt, wie hoch der Preis maximal sein darf. Preise über diesem sind nicht mehr möglich. Liegt der Höchstpreis über dem Gleichgewichtspreis, so würde sich der Gleichgewichtspreis einstellen. Ist der Höchstpreis jedoch unter dem Gleichgewichtspreis, so ist dieser bindend.

In dem Beispiel oben ist der Höchstpreis () bindend. Zu diesem Preis wird eine Menge nachgefragt, jedoch nur eine Menge angeboten. Es liegt demnach ein Nachfrageüberschuss vor. Dieser Überschuss ist ineffizient und ist im Wohlfahrtsverlust (Fläche BCD) sichtbar. Es wird bei einem zu niedrigen Preis eine zu geringe Menge angeboten. Die Intuition der Konsumentenrente und Produzentenrente ist identisch zum Fall des bindenden Mindestpreises.

Produktionsquoten

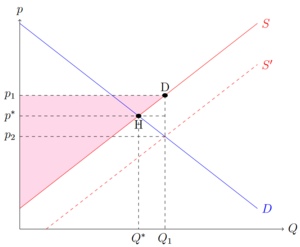

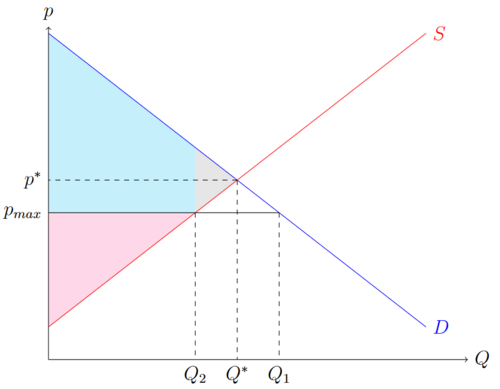

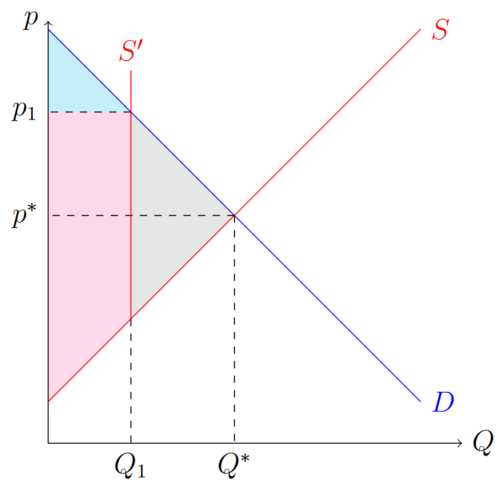

Eine weitere Möglichkeit für den Staat Preise zu stützen sind Produktionsquoten, über die nicht hinweg produziert werden darf. Eine wirksame Quote liegt unter der Gleichgewichtsmenge und führt zu einem Knick in der Angebotsfunktion. Bei einer Menge unterhalb der Regelung ist die neue Angebotsfunktion identisch mit der alten ohne staatlichen Eingriff. Ab der durch die Produktionsquote eingeführten Menge ist die Angebotsfunktion vertikal, es wird also immer maximal diese Menge angeboten, auch wenn der Preis gegen unendlich geht (sehr groß ist).

Grafisch lässt sich eine Produktionsquote wie oben darstellen. Das Marktgleichgewicht stellt sich ohne Eingriff bei Q* und p* ein. Durch die Produktionsquote verändert sich die Angebotskurve und das neue Gleichgewicht stellt sich im Schnittpunkt der neuen Funktion mit der Nachfragefunktion ein. Der neue Preis liegt nun bei und die Menge bei . Hieraus ergibt sich ein Wohlfahrtsverlust, der als graue Fläche eingezeichnet ist.

MC Fragen