Netzwerkeffekte

Definition

Netzwerkeffekte (auch Netzwerkexternalitäten) bestehen bei Gütern, wenn der durch sie entstehende Nutzen auch von der Anzahl der Konsumenten abhängt.

Positive Netzwerkeffekte

Der positive Netzwerkeffekt besteht, wenn ein Konsument ein Gut teilweise deshalb besitzen möchte, weil andere es auch besitzen. Die eigene Kaufbereitschaft steigt, wenn mehr Konsumenten das Gut besitzen.

Beispiel: Vor einiger Zeit hat WhatsApp für Android Nutzer Geld gekostet. Je mehr Freunde WhatsApp nutzten, desto größer war der eigene Nutzen, der sich auch in der Zahlungsbereitschaft widerspiegelt. Hätte keiner der eigenen Freunde WhatsApp, hätte man selbst nie Geld dafür gezahlt. Hätte wiederum jeder außer man selbst WhatsApp genutzt, wäre man mehr oder weniger unter Druck geraten sich doch WhatsApp zu kaufen. Dies ist auch der Grund, warum positive Netzwerkeffekte als Mitläufereffekt beschrieben werden.

Die Nutzenfunktion ist neben des Konsumniveaus (Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle x_i}

) auch von der Anzahl der anderen Käufer abhängig (Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle N }

).

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle U(x_i,N) }

mit Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{\part U}{\part x_i}>0 }

, Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{\part U}{\part N}>0 }

und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{\part^2 U}{\part x_i \part N}>0 }

Dies bedeutet, dass der Nutzen steigt, wenn das Konsumniveau steigt, genauso, wenn die Anzahl der anderen Nutzer steigt. Auch der Grenznutzen steigt, wenn mehr Konsumenten das Gut kaufen. Im Zwei-Güter-Modell ergibt sich die Bedingung erster Ordnung

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{\part U(x_i,N)}{\part x_i}-\lambda P_i=0 }

Zur Vereinfachung soll Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \lambda=1 }

gelten. Daraus ergibt sich die inverse Nachfragefunktion

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle P_i=\frac{U(x_i,N)}{\part x_i} }

Wie viel der Konsument marginal für eine Einheit bereit ist zu zahlen hängt von dem Konsumniveau ab und von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle N }

. Je größer Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle N }

, desto größer ist die Zahlungsbereitschaft für jedes Konsumniveau.

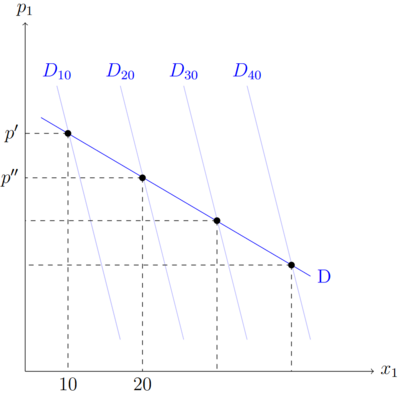

Angenommen die Konsumenten fragen alle maximal eine Einheit des Gutes nach, dann ergeben sich die Aggregierte Nachfragefunktionen wie oben dargestellt. Die etwas blasser dargestellten Nachfragefunktionen sind die Funktionen bei konstantem Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle N }

. Fragen immer nur 10 Leute ein Gut nach, bewegt sich die aggregierte Nachfrage entlang Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle D_{10} }

. Dies ist jedoch nur fiktiv, denn sinkt der Preis, fragen mehr Konsumente das Gut nach, es erhöht sich der individuelle Nutzen durch den Konsum des einen Gutes und die marginale Zahlungsbereitschaft steigt. Daher gibt es für jedes Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle N }

eine eigene aggregierte Nachfragefunktion. Um eine einzige aggregierte Nachfragefunktion zu erhalten, müssen einzelne Punkte auf den unterschiedlichen Nachfragefunktionen miteinander verbunden werden. Wo genau die Punkte liegen hängt damit zusammen wie viele zu den jeweiligen Preisen ein Gut kaufen. Bei einem Preis Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle p' }

fragen beispielsweise 10 Konsumenten nach und bei einem Preis Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle p'' }

20 Konsumenten. Die beiden Punkte werden mit den ganzen anderen Punkten der jeweiligen Preise miteinander verbunden und es ergibt sich die Nachfragefunktion Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle D }

(kräftiger in blau eingezeichnet).

Es zeigt sich, dass die Marktnachfrage deutlich flacher und damit elastischer als die Nachfragen mit konstanten Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle N }

ist. Dies liegt am Mitläufereffekt. Sinkt der Preis, steigt nicht nur die Menge der nachgefragten Menge der Käufer, sondern auch die Anzahl der Käufer. Der Effekt der Preisreduzierung wird verstärkt.

Negative Netzwerkeffekte

Der negative Netzwerkeffekt besteht, wenn der Nutzen durch den Konsum eines Gutes sinkt, wenn auch andere Konsumenten dieses Gut nutzen.

Beispiel: An einem Strand muss Eintritt gezahlt werden. Wenn wenige andere Urlauber am Strand sind ist der Nutzen durch den Strandbesuch deutlich größer, als wenn sehr viele am Strand sind und zum Beispiel gar keine freie Platzwahl möglich ist. Je größer der Nutzen ist, desto größer ist auch die marginae Zahlungsbereitschaft. Dis zeigt sich auch in der Bedingung erster Ordnung im Zwei-Güter-Modell.

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{\part U(x_i,N)}{\part x_i}-\lambda P_i=0 }

<=> Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle P_i=\frac{U(x_i,N)}{\part x_i} }

bei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \lambda=1 }

Bei negativen Netzwerkeffekten nimmt der Nutzen und Grenznutzen in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle N }

jedoch ab, es gilt:

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{\part U}{\part N}<0 }

und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{\part^2 U}{\part x_i \part N}<0 }

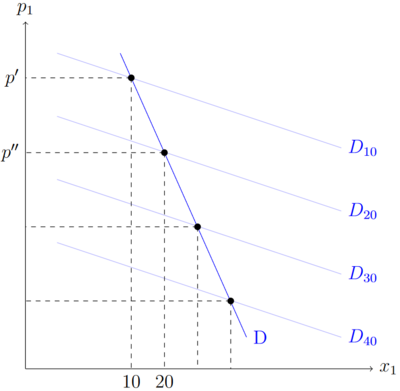

Je mehr Konsumenten ein Gut nachfragen, desto weniger sind die einzelnen Nachfrager bereit für dieses Gut zu zahlen. Wo 20 Konsumenten für 20 Einheiten jeweils Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle p'' }

bereit sind zu zahlen, liegt die Zahlungsbereitschaft bei 10 Konsumenten für dieselbe Menge deutlich höher. Bei einem Preis Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle p' }

fragen 10 Konsumenten 10 Einheiten nach. Bei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle p'' }

fragen 20 Konsumenten 20 Einheiten nach. Die Verbindungslinie der Nachfragemengen zu den jeweiligen Preisen stellt die Aggregierte Nachfragefunktionen dar. Sie ist deutlich steiler als die Nachfragefunktionen bei konstantem Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle N }

und somit auch unelastischer. Dies liegt daran, dass zwei Effekte entgegenwirken. Eine Preiserhöhung reduziert die Menge, die nachgefragt wird und gleichzeitig erhöht der Rückgang der Nachfrager den Nutzen und damit die Zahlungsbereitschaft für jede marginale Einheit. Jeder Konsument strebt danach, als möglichst einziger ein Gut zu besitzen. Dies ist der Grund, weshalb negative Netzwerkeffekte auch als Snobeffekt bezeichnet werden.

Indirekte Netzwerkeffekte

Die bisher geschilderten Netzwerkeffekte sind direkte Netzwerkeffekte. Der Nutzen ist direkt mit dem Nutzen verbunden. Steigt die Anzahl der Konsumenten eines Gutes, sinkt oder steigt der Nutzen eines Konsumenten unmittelbar. Indirekte Netzwerkeffekte sind eng verknüpft mit der Existenz komplementärer Güter. Gibt es beispielsweise viele Nutzer, die die neuste Spielekonsole haben, profitieren diese nicht direkt durch die anderen Nutzer. Sie profitieren lediglich mittelbar von vielen Nutzern, da viele Nutzer den Anreiz für Programmierer erhöhen die neusten Spiele auch für die neue Spielekonsole zu verkaufen.

Beispiel: Die direkten Netzwerkeffekte für eine social media App liegen darin, dass die eigenen Beiträge bei vielen Nutzern der App auch viele Leute erreichen. Die indirekte Netzwerkeffekte liegen darin, dass der Entwickler bei vielen Nutzern die Notwendigkeit sieht viele Updates herauszubringen.

MC Fragen