Kostenarten

Mit Blick auf die Kosten von Unternehmen lassen sich verschiedene Begriffspaare unterscheiden. Zum einen wird zwischen Fixkosten und variablen Kosten unterschieden. Weitere Begriffspaare sind Durchschnitts- und Grenzkosten sowie kurz- und langfristige Kosten.

Fixkosten

Beginnen wir zunächst mit der Unterscheidung zwischen fixen und variablen Kosten.

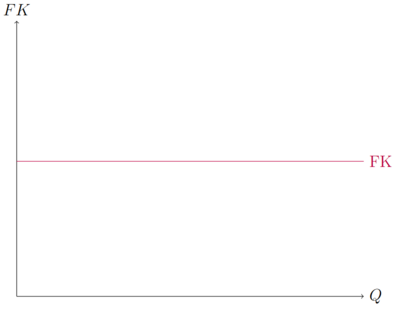

Fixkosten (FK) sind Kosten, die sich nicht mit dem Outputniveau verändern. Hierbei muss zwischen Sunk costs (versunkene Kosten) und Fixkosten differenziert werden. Zentraler Gegenstand der Unterscheidung ist der Zeitpunkt, wann die Kosten anfallen, bzw. angefallen sind. Fixkosten sind beispielsweise Mietkosten für die Lagerhalle. Die Kosten fallen unabhängig von der Produktionsmenge während der Produktion an. Sunk costs hingegen sind Kosten, die bereits in der Vergangenheit angefallen sind und nicht rückgängig gemacht werden können. Wird zum Beispiel ein Loch für eine Lagerhalle gebuddelt und die Produktion findet plötzlich doch nicht statt, wäre das Loch nicht notwendig gewesen. Die Kosten sind dennoch angefallen (sie sind versunken).

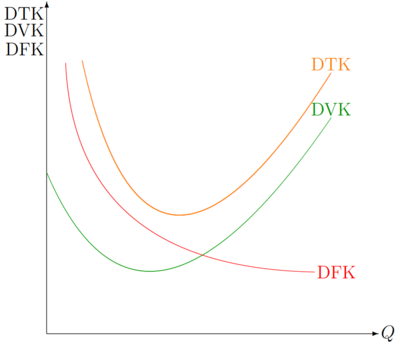

Grafisch können die Fixkosten wie folgt in ein Diagramm eingezeichnet werden:

Variable Kosten

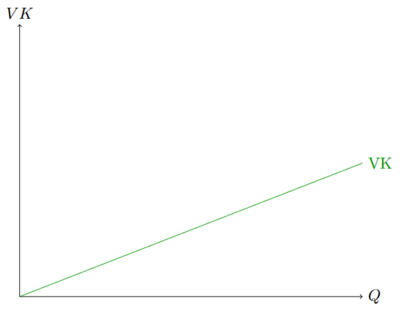

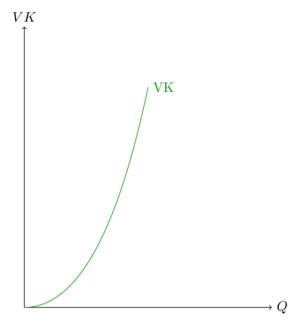

Variable Kosten (VK) sind Kosten, die sich mit der Produktionsmenge verändern. Bei positiven Kosten nehmen die variablen Kosten mit größerer Outputmenge zu. Die Variablen Kosten sind die Kosten, die mit der Produktion selbst anfallen. Für sie werden die Kosten, die bei der Produktion jeder einzelnen Einheit anfallen (Grenzkosten), aufsummiert. Je nach Kostenstruktur kann der Verlauf der VK unterschiedlich sein. Kostet jede Einheit gleich viel, so nehmen die Variablen Kosten linear zu. Sind die Kosten pro Einheit unterschiedlich, so verlaufen die Variablen Kosten nicht linear. In der grafischen Abbildung links wird zur Vereinfachung von gleichbleibenden Kosten (konstante Grenzkosten) ausgegangen. In der rechten Abbildung sind die Grenzkosten linear steigend, weshalb die Variable Kosten quadratisch in Q wachsen.

Gesamtkosten

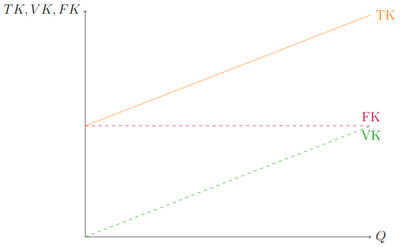

Die gesamten ökonomischen Kosten (TK) der Produktion bestehen aus den variablen Kosten und den Fixkosten.

TK = FK + VK

Durchschnittliche Kosten

Bei der Betrachtung der Kosten im Durchschnitt wird ermittelt, wie viel jede einzelne produzierte Menge im Durchschnitt kostet. Je nach Kostenstruktur kann sich dies mit veränderter Outputmenge ändern.

Die durchschnittlichen Gesamtkosten lassen sich berechnen, in dem die Gesamtkosten durch die Produktionsmenge geteilt wird:

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle DTK=\frac{TK}{Q}=\frac{FK+VK}{Q}=\frac{FK}{Q}+\frac{VK}{Q} }

Die DTK stellen sich somit aus den durchschnittlichen Fixkosten (DFK) und den durchschnittlichen variablen Kosten (DVK) zusammen. Zu betrachten ist, dass die Fixkosten eine konstante Zahl sind und die DFK daher mit wachsendem Output kleiner werden. Sie nähern sich immer weiter null an, werden jedoch niemals gänzlich null. Die DVK verlaufen je nach Kostenstruktur anders. Die Grafik zeigt die DVK, DFK und DTK für eine typische Kostenfunktion.

Der Tiefpunkt der DTK ist für eine größere Outputmenge, als der Tiefpunkt der DVK, erreicht (weiter rechts). Bei einer geringen Outputmenge sinken sowohl die DVK als auch die DFK, weshalb die DTK sinken. Ab dem Tiefpunkt der DVK steigen diese wieder, die DFK sinken jedoch weiterhin, weshalb die DTK weiterhin sinken, dies jedoch weitaus weniger als vor dem Tiefpunkt der DVK. Erst sobald die DVK stärker steigen als die DFK sinken, steigen auch die DTK. Die DTK und die DVK schneiden sich nie, die durchschnittlichen variablen Kosten sind immer geringer als die durchschnittlichen Gesamtkosten. Sind die Fixkosten null, würden die DTK und die DVK aufeinander liegen.

Grenzkosten

Analog zum Grenznutzen liegt die Überlegung bei den Grenzkosten darin, welche zusätzliche Kosten eine marginale Einheit mehr bedeuten. Werden sich die Grenzkosten der 20. Einheit angeschaut, so wird überlegt welche Gesamtkosten bei 20 Einheiten verglichen mit den Gesamtkosten bei 19 Einheiten anfallen. Die Frage lautet: Wie stark steigen die Gesamtkosten bei einer bestimmten Produktionsmenge. Um die Antwort zu bekommen, wird die Gesamtkostenfunktion (TK=FK+VK) nach der Produktionsmenge abgeleitet. Da für eine weitere Einheit keine zusätzlichen Fixkosten anfallen entsprechen die Grenzkosten der Ableitung der VK.

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle GK=\frac{\part TK}{\part Q}=\frac{\part FK+VK}{\part Q}=\frac{\part VK}{\part Q} }

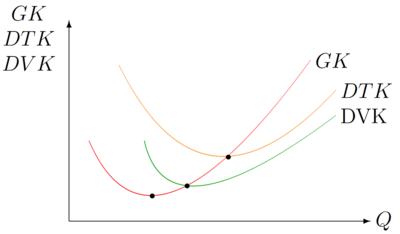

Die GK schneiden die DVK und die DTK jeweils in deren Minimum. Sind die DVK oberhalb der GK, so ist in eine zusätzliche Einheit in der Produktion günstiger als die vorherigen Einheiten im Durchschnitt- die zusätzliche Einheit reduziert den Durchschnitt und die DVK sinken. Sobald die DVK mit den GK übereinstimmen, sie gleich groß sind, bleiben die DVK konstant (im Minimum). Sobald die GK größer sind als die DVK, steigt der Durchschnitt und damit die DVK.

Die Interpretation des Minimums der DTK verhält sich dazu analog.

Langfristige Kosten

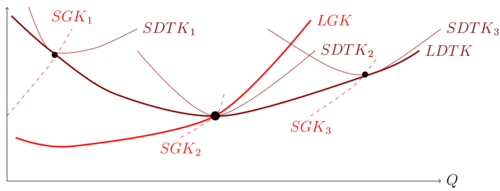

Es kann vorkommen, dass von allen Inputfaktoren der Produktionsfunktion einige nicht kurzfristig, sondern nur langfristig variabel sind. Für den Fall sind die Kosten des konstanten Inputfaktors Teil der (kurzfristigen) Fixkosten. In der langen Frist sind sie jedoch auch variabel und Teil der variablen Kosten. Dies ist der Grund, warum bei den Kosten zwischen der kurzen und langen Frist unterschieden werden. In der langen Frist ergeben sich andere Kostenverläufe. Typischerweise ist in der kurzen Frist der Faktor Kapital (K) konstant und nur der Faktor Arbeit (L) variabel.

Je nach Skalenerträge kann in der langen Frist durch die Veränderung der vorher nicht variablen Inputfaktoren Kostenvorteile erlangt werden. Sind die Skalenerträge positiv, so liegt das Minimum der durchschnittlichen Gesamtkosten in der langen Frist (LDTK) bei einer größeren Produktionsmenge Q und einem geringeren Kostenniveau als in der kurzen Frist (SDTK).

Beispiel: Angenommen es produziert ein Unternehmen mit einer Fabrik. Die Anzahl der Mitarbeitenden kann es flexibel ändern, doch ist die Fabrik räumlich begrenzt und daher nicht flexibel. Würde das Unternehmen auf das Erdgeschoss ein weiteres Stockwerk aufbauen (das Kapital verdoppelt sich und ist auch flexibel) würde sich ein neuer Kostenverlauf ergeben.

MC Fragen