Steuern

Steuern können auf Güter oder auch Dienstleistungen gezahlt werden. Hierbei gibt es zwei Möglichkeiten, wie sie erhoben werden können. Als Mengensteuer und als Wertsteuer. In beiden Fällen bilden Steuern einen Eingriff in das Marktgleichgewicht.

Die Wertsteuer bemisst sich als fester Anteil des Preises, der auf den Preis des Poduzenten aufgeschlagen wird. Ein Beispiel ist hier die Mehwertsteuer von 19%, die unabhängig von der Höhe des Preises anfällt. Die Steuereinnahmen pro Einheit sind, anders als bei der Mengensteuer, variabel. Je höher der Preis pro Einheit, desto größer sind die Steuereinnahmen durch die Wertsteuer.

Erhebung der Mengensteuer

Wird eine Mengensteuer erhoben, so kann diese entweder durch die Anbieter oder durch die Nachfrager abgeführt werden. Analytisch unterscheiden wir an der Stelle zwischen dem Produzentenpreis (Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P_{A} }

) und dem Konsumentenpreis (Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P_{N} }

).

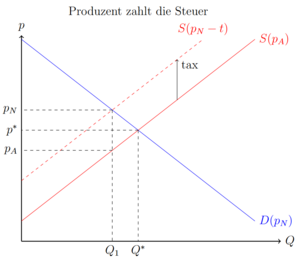

Anbieter führt die Steuer ab

In dem Fall, in dem der Produzent die Steuer abführen muss, besteht der Produzentenpreis pro Einheit (Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P_{A} }

= der Preis, den der Produzent behalten darf) aus dem Konsumentenpreis (Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P_{N} }

) abzüglich der Mengensteuer:

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P_{A}=P_{N}-t }

Beispiel: Die Konsumenten müssen an der Supermarktkasse 1,00€ pro Brötchen bezahlen und die Steuer pro Brötchen beträgt 0,50€. Der Produzentenpreis lege in diesem Fall bei 0,50€.

Analytisch lies sich vor Einführung der Steuer ein Marktgleichgewicht wie folgt ausrechnen:

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle Q_{N}(P)=Q_{A}(P) }

Auch mit der Mengensteuer schauen wir, bei welchem Preis die nachgefragte Menge der angebotenen Menge entspricht.

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle Q_{N}(P_{N})=Q_{A}(P_{A}) }

wobei wir an dieser Stelle die Relation der Preise kennen Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P_{A}=P_{N}-t }

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle Q_{N}(P_{N})=Q_{A}(P_{N}-t) }

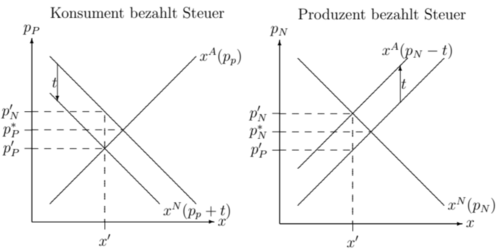

Grafisch lässt sich die Angebotskurve um die Menge der Steuer nach oben verschieben. Intuitiv lässt sich die Mengensteuer als Erhöhung der Produktionskosten um die Mengensteuer verstehen. Im Schnittpunkt lässt sich der Konsumentenpreis (Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P_{N} }

) finden, der abzüglich der Mengensteuer dem Produzentenpreis entspricht.

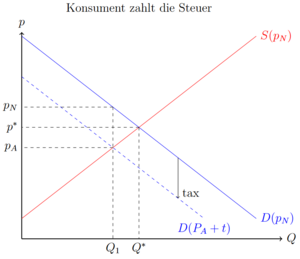

Nachfrager führt die Steuer ab

Eine identische Intuition steckt hinter dem Fall, in dem die Nachfrager die Steuer abführen. Hier besteht der Konsumentenpreis pro Einheit (Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P_{N} }

= den Preis den die Konsumenten für ein Gut bezahlen müssen) aus dem Produzentenpreis (Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P_{N} }

) zuzüglich der Mengensteuer.

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P_{N}=P_{A}+t }

Wie man sieht ist diese Gleichung ledigliche eine Äquivalenzumformung aus der Gleichung aus dem Fall, in dem der Produzent die Steuer abführen müssen.

Beispiel: In einem Supermarkt zahlt man nur die Nettopreise und neben den 0,50€, die das Brötchen selbst beim Anbieter gekostet hat, müssen hinterher noch 0,50€ pro Brötchen an das Finanzamt überwiesen werden. Der tatsächliche gezahlte Preis liegt hier also nicht nur bei 0,50€, sondern bei 1,00€.

Analytisch ist die Vorgehensweise zum Fall oben identisch:

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle Q_{N}(P_{N})=Q_{A}(P_{A}) }

wobei wir an dieser Stelle die Relation der Preise kennen Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P_{N}=P_{A}+t }

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle Q_{N}(P_{A}+t)=Q_{A}(P_{a}) }

Grafisch lässt sich die Nachfragekurve nach unten verschieben. Intuitiv (und inhaltlich nicht vollständig korrekt) lässt sich die verschobene Nachfragekurve als 'Netto Nachfragekurve' interpretieren. Der Schnittpukt der neuen Nachfragekurve mit der Angebotskurve bildet den Produzentenpreis, auf den die Mengensteuer addiert werden muss, um die zu zahlenden Konsumentenpreis zu erlangen.

Vergleich der beiden Möglichkeiten

Vergleicht man die beiden Möglichkeiten der Steuerabfuhr, so sind der Konsumentenpreis und der Produzentenpreis in beiden Fällen identisch. Auch die Steuereinnahmen unterscheiden sich in beiden Fällen nicht.