Angebot

Definition

Das Angebot stellt die Relation zwischen der angebotenen Menge (Supply) und dem Preis (Price) dar. Der Preis bestimmt die maximale Menge, die die Produzenten zu dem Preis bereit sind anzubieten. Alternativ lässt sich der Preis auch als minimale Grenze verstehen, zu der eine bestimmte Menge von den Produzenten angeboten wird. Die Beziehung ist in der Regel positiv, d.h. je höher de Preis, desto mehr sind die Produzenten bereit anzubieten, und kann als Gleichung definiert werden:

Angebotsfunktion

Werden alle Anbieter/Produzenten im Markt nach ihrem minimalen Preis und der von ihnen dazu angebotenen Menge befragt und die Ergebnisse in ein Menge-Preis-Diagramm eingezeichnet, so erhält man eine erste Angebotsfunktion.

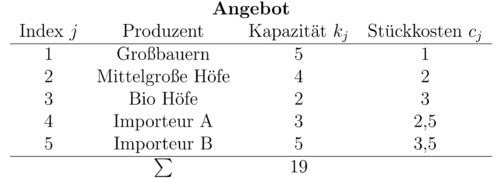

In einem Markt existieren zum Beispiel fünf Anbietertypen, die eine unterschiedliche Menge zu unterschiedlichen Kosten herstellen können. Anbieter 1 sind Großbauern, die für Kosten von eins pro produzierter Einheit fünf Einheiten produzieren können. Anbieter 2 sind Mittelgroße Höfe, die zu höheren Stückkosten von zwei, vier Einheiten produzieren. Die genauen Kosten und Kapazitäten der anderen Anbieter können in der Tabelle unten abgelesen werden. Der Preis, zu dem die einzelnen Anbieter gerade so bereit sind ihre Güter anzubieten müssen den Kosten der Produktion entsprechen, da sonst mit jeder verkauften Einheit weniger umgesetzt wird, als sie kostet. Die Folge wären Verluste.

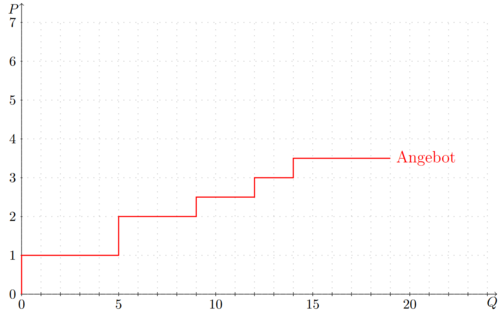

Was aus der Tabelle ersichtlich wird ist, dass die niedrigsten Stückkosten aller Anbieter eins beträgt. Sollte der Preis kleiner als eins sein (z.B. 0,5) wäre also kein Anbieter bereit seine Güter anzubieten. Erst bei einem Preis von eins sind die Stückkosten der Großbauern (Anbieter 1) gedeckt und sie bieten ihre fünf Einheiten an. Auch bei jedem Preis über eins sind sie bereit ihre Einheiten zu verkaufen. Alle anderen Anbieter haben höhere Stückkosten als eins und bieten daher nichts an. Das aggregierte Angebot ( ≙ die gesamte Menge, die auf dem Markt angeboten wird) bei einem Preis von eins beträgt entsprechend ebenfalls fünf. Die nächst niedrigen Stückkosten haben die Mittelgroßen Höfe (Anbieter 2) in der Höhe von zwei. Also fangen die Anbieter erst an ab einem Preis von zwei ihre Güter anzubieten. Dementsprechend beträgt das aggregierte Angebot bei einem Preis, der größer oder gleich als eins und kleiner als zwei ist, fünf (nur Anbieter 1 bietet an). Ab einem Preis von zwei sind nun auch die Stückkosten von Anbieter 2 gedeckt und Anbieter zwei bietet vier Einheiten an. Das aggregierte Angebot bei einem Preis von zwei beträgt also neun (fünf von Anbieter 1 und vier von Anbieter 2). Diese Vorgehensweise ist bei allen übrigen Anbietern identisch. Ab einem Preis von 3,5 bieten alle Anbieter ihre insgesamt 19 Güter an. Wird das Angebot zu den jeweiligen Preisen skizziert, so verläuft die Angebotskurve wie folgt:

Die Angebotskurve wird häufig als Gerade oder Kurve und nicht in der Treppenform dargestellt.

Individuelle Angebotsfunktion

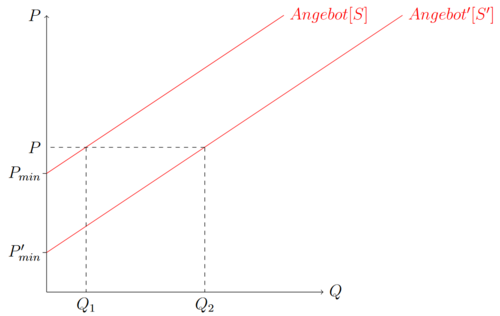

Die individuelle Angebotsfunktion betrachtet das Verhältnis zwischen dem Preis und der angebotenen Menge eines einzelnen Unternehmens. Hierbei bestimmt die Kostenstruktur des Unternehmens den Verlauf der Angebotsfunktion. Die kurzfristige Angebotsfunktion besteht aus der Grenzkostenkurve oberhalb der durchschnittlichen variablen Kosten (siehe auch Betriebsminimum).

Es existiert ein minimaler Preis (Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P_{min} }

), ab dem Produzenten anfangen zu produzieren. Liegt der Marktpreis unter dem minimalen Preis, so würde es ökonomisch keinen Sinn ergeben zu produzieren und die angebotene Menge des Unternehmens beträgt null. Dies hat den Hintergrund, dass in der Ökonomie von nicht negativen Mengen ausgegangen wird und die angebotene Menge rechnerisch laut Angebotsfunktion häufig negativ wäre.

Beispiel im perfekten Wettbewerb: Bei der Produktion von Mikro Lehrbüchern kostet es den Verlag 10€ das 20. Buch zu produzieren und es gilt die Annahme der steigenden Grenzkosten. In diesem Fall wäre der Preis für die 20 Lehrbücher 10€. Würde der Preis über den 10€ liegen, würden Gewinne entstehen und Mitbewerber würden einen Anreiz haben das Unternehmen zu unterbieten. Würde der Preis jedoch unter den 10€ liegen, würde das Unternehmen mit mindestens dem 20. Buch Verluste machen und daher gar nicht erst 20 Lehrbücher produzieren. Diese Betrachtung lässt sich nicht nur bei 20 Lehrbüchern, sondern bei einer beliebigen Anzahl an Lehrbüchern anstellen. Zusammen ergeben die Werte die individuelle Angebotsfunktion.

Ändert sich ein Inputpreis, z.B. Blätter Papier werden günstiger, hat dies einen Einfluss auf die Grenzkostenkurve und verschiebt auch die individuelle Angebotsfunktion (S -> S‘).

Aggregierte Angebotsfunktion

Die aggregierte Angebotsfunktion betrachtet das Angebot eines Gutes im kompletten Markt. Die aggregierte Angebotsfunktion summiert also die angebotene Menge aller im Markt produzierenden Unternehmen zu den jeweiligen Preisen auf. Die Funktion hängt somit von der Kostenstruktur der einzelnen Unternehmen und von der Anzahl der produzierenden Unternehmen ab.

Beispiel: Im Markt der Mikro Lehrbücher existieren zwei Verlage (Unternehmen). Bei einem festgeschriebenen Preis von 10€ bietet Verlag A 10 Lehrbücher und Verlag B 20 Lehrbücher an. Das aggregierte Angebot bei einem Preis von 10€ beträgt also 30 Lehrbücher.

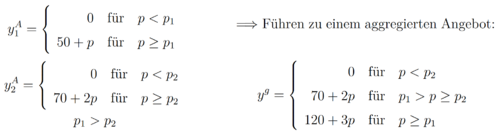

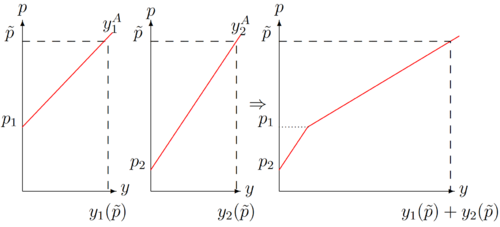

Ähnlich zur aggregierten Nachfragefunktion gilt es die angebtene Menge aller Produzenten abhängig vom Preis, Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle Q_{S}(P) }

, unter der Betrachtung der jeweiligen minimalen Preise aufzusummieren, um die aggregierte Angebotsfunktion zu erlangen.

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle S^{M}(p)=\sum_i^N q_{i}^{S}(p) }

Rechenbeispiel:

Ein anderes Beispiel zeigt grafisch:

Angebotsfunktion und Nachfragefunktion

Im Schnittpunkt mit der Nachfragefunktion wird der Markt geräumt, also von einem Gut genauso viel nachgefragt, wie von ihm angeboten wird. Siehe hierfür auch Marktgleichgewicht im perfekten Wettbewerb.

MC-Fragen