Externalitäten und Internalisierung

Definition

Externalitäten ergeben sich aus Handlungen von Produzenten oder Konsumenten und betreffen die anderen MArktteilnehmer ohne jedoch im Marktgleichgewicht eingepreist zu sein.

Positive Externalitäten

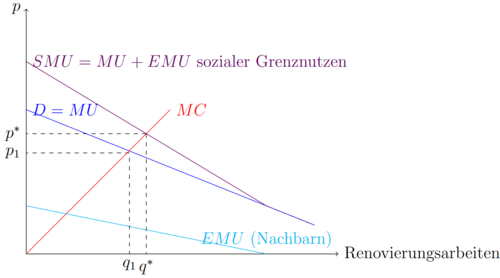

Externalitäten können auch dazu führen, dass zu wenig produziert wird. Dies wäre bei positiven Externalitäten der Fall. Als Beispiel sollen hier Renovierungsarbeiten an einem Haus dienen. Die Hausbesitzer erfahren einen Nutzen (Utility) aus der Renovierung ihres Hauses. Der Garten, die Einfahrt und auch die komplette Hausfassade müssen modernisiert werden. Durch die Modernisierung entstehen Kosten. Da die Hausbesitzer einen Dienstleister buchen, müssen sie lediglich pro Stunde einen gleichbleibenden Preis bezahlen. Die Grenzkosten pro Stunde sind also konstant bei p. Je mehr renoviert wird, desto besser ist es für die Hausbesitzer. Aber jede Stunde mehr bringt weniger zusätzlichen Nutzen, es liegt also ein abnehmender Grenznutzen (Marginal Utility=MU) vor. Die Hausbesitzer beauftragen den Dienstleister so lange, bis sie die nächste Stunde Arbeit mehr kostet, als ihnen zusätzlichen Nutzen bringt.

Die Hausnachbarn, profitieren allerdings auch von der Renovierung, da sie hierdurch zum Beispiel aufgrund der schöner werdenden Aussicht lieber in ihrem Garten sitzen. Auch sie erfahren also einen Nutzen aus der Renovierung und auch ihnen bringt jede zusätzliche Stunde Arbeit des Dienstleisters mehr Nutzen (MU). Dieser Nutzen wird jedoch gar nicht in der Entscheidung einbezogen, denn nur die Hausbesitzer achten auf ihr Grenzkosten Grenznutzenverhältnis. Der soziale Nutzen (SU) stellt sich aus dem Nutzen der Hausbesitzer plus dem Nutzen der Nachbarn (Externer Nutzen=EU) zusammen.

SU = U + EU

Daraus folgt im sozialen Optimum:

SMU=GK

MU + MEU = GK

Wie in der Abbildung zu sehen ist liegt die produzierte Menge Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle q_{1} }

unter der sozial optimalen Menge Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle q^{*} }

. Im Fall von steigenden Grenzkosten lässt sich zudem sehen, dass der tatsächliche Preis p unter dem sozial optimalen Preis Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p^{*} }

liegt.

Negative Externalitäten

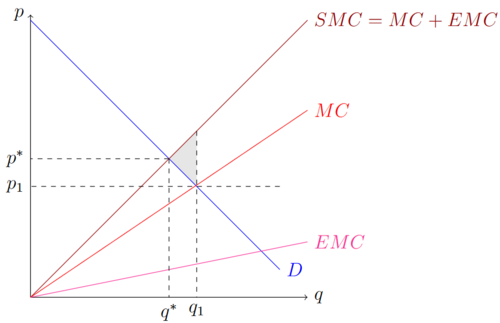

Externalitäten können dazu führen, dass zu einem zu niedrigen Preis eine zu große Menge produziert wird. In diesem Fall spricht man von negativen Externalitäten.

Als Beispiel soll eine Firma dienen, die in ihrer Produktion Abgase unkontrolliert in die Luft stößt. Dadurch entsteht den umliegenden Haushalten ein Disnutzen, beziehungsweise entstehen ihnen Kosten um sich vor den Abgasen zu schützen (z.B. Finanzierung eines Aufforstungsprogramms, damit Bäume die Abgase filtern). Diese Kosten fallen pro produzierter Einheit an und die Reduzierung von jeder weiteren Einheit der Abgase wird immer teurer. In der Abbildung unten soll die EMC (external Marginal Costs) Kurve diese Kosten widerspiegeln. Die Firma selbst zahlt diese Kosten jedoch nicht, sondern zahlt nur die Kosten, die in der Produktion direkt entstehen (MC Kurve). Diese Grenzkosten bilden die Angebotsfunktion, die zusammen mit der Nachfrage einen Marktpreis Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P_{1} }

und eine Gleichgewichtsmenge Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle Q_{1} }

bilden. Dieses Marktgleichgewicht ist jedoch nicht effizient, da die Grenzkosten, die in der Bestimmung des Gleichgewichts als Angebotskurve herangezogen werden, in Wahrheit größer sind. Die tatsächliche Grenzkostenkurve ist in der SMC (Social Marginal Costs) Kurve dargestellt. Diese Kurve preist die negative Externalität, die die Haushalte negativ betrifft, ein. Die gesellschaftliche Angebotskurve besteht aus den (privaten) Grenzkosten der Firma und den Grenzkosten der Haushalte. Im alten Marktgleichgewicht wird eine zu große Menge zu einem zu niedrigen Preis produziert, wodurch eine Wohlfahrtsverlust (in der grauen Fläche gekennzeichnet) entsteht; das alte Marktgleichgewicht ist nicht effizient.

Internalisierung

Externalitäten führen zu nicht effizienten Marktgleichgewichten, da entweder zu viel oder zu wenig zu einem zu geringen oder zu einem zu hohen Preis produziert wird. Externalitäten stellen also Beispiele für Marktversagen dar, für die es im Falle von Externalitäten verschiedene Möglichkeiten gibt diese durch Internalisierung zu verhindern.

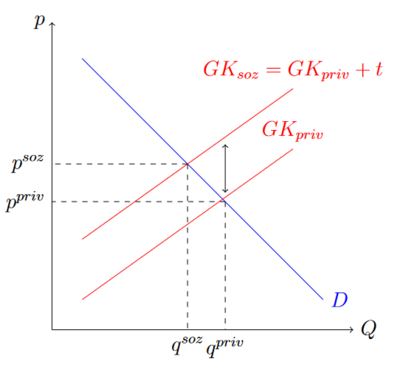

Pigou Steuer (staatliche Eingriffe)

Im Falle von negativen Externlitäten ist die private Gleichgewichtsmenge größer als die soziale Gleichgewichtsmenge und der Preis ist im privaten Gleichgewicht niedriger als im sozialen. Dies liegt an Kosten, die in der Angebotskurve nicht eingepreist sind. Eine Mengensteuer, die die Angebotskurve um genau die nicht eingepreisten Kosten pro Einheit nach oben verschiebt, kann den Markt effizient gestalten. Fällt in der Produktion von einer produzierten Einheit zum Beispiel Abgase an, deren Entfernung aus der Atmosphäre eine Summe Z kostet, so kann eine Mengensteuer in der Höhe von Z das Gleichgewicht effizient gestalten. Diese Steuer wird Pigou Steuer genannt.

Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die anfallenden Kosten genau bemessbar und die Kostenstruktur der produzierenden Unternehmen bekannt sind. Andernfalls könnte die Mengensteuer häufig zu hoch oder zu niedrig ausfallen.

Um positive Externalitäten in einer ähnlichen Art und Weise zu interalisieren muss es das Ziel sein die Angebotskurve der Unternehmen nach unten zu verschieben. Hierbei können negative Steuern, also Subventionen.

Zertifikate

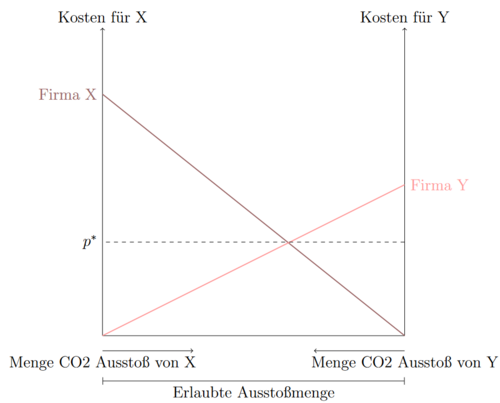

Eine weitere Möglichkeit um negative Externalitäten zu internalisieren sind Zertifikate. Bei den Zertifikaten wird die zum Beispiel maximal zugelassene Menge an ausgestoßenen Abgasen festgelegt und als Zertifikate ausgegeben. Zertifikate erlauben eine gewisse Menge an Abgasen auszustoßen, sollte jedoch mehr ausgestoßen werden drohen wirksame Strafen. Der Vorteil von Zertifikaten gegenüber einfachen Beschränkungen liegt darin, dass sie in der Regel handelbar sind. Sollte ein Unternehmen weniger ausstoßen als sie laut ihren Zertifikaten könnten, kann es die übrigen Zertifikate an andere Unternehmen verkaufen. Wenn die Menge an Abgasen so reglementiert ist, dass alle Unternehmen abgasärmer produzieren müssen, können Zertifikate trotzdem zu einem effizienten Handel führen. ALs Beispiel soll untenstehende Grafik dienen:

Die komplette Breite der x-Achse soll der erlaubten Ausstoßmenge an Abgasen entsprechen. Die Ausstoßmenge an Abgasen von Firma X steigt je weiter rechts wir uns befinden, die von Firma Y je weiter links. Je mehr X ausstößt, desto weniger kann jedoch Y ausstoßen. Auf den beiden y-Achsen sind die Kosten der beiden Firmen abgetrafegn, die es ihnen kostet eine Einheit weniger auszustoßen. Nehmen wir hier als Beispiel Firma X: Ganz rechts auf der x-Achse stoßt X viele Abgase aus. An dieser Stelle kostet es X kaum etwas die Abgase zu reduzieren. Je weniger X ausstößt, desto teurer wird es allerdings eine weitere Einheit des Abgases einzusparen. Ähnlich verhält es sich bei Firma Y. Vergleicht man die beiden Kostenfunktionen, so fällt auf, dass die der Firma Y deutlich flacher verläuft. Fimra Y kann also kostengünstiger den Ausstoß von Abgasen reduzieren.

Gehen wir zur Analyse Zertifikathandels von einem Szenario aus, in dem Firma X alle Zertifikate hat und somit vollständig die erlaute Menge ausstößt. In diesem Fall müsste Firma Y ihren Ausstoß zu hohen Kosten vollständig zu reduzieren. In diesem Punkt wäre Firma Y bereit Firma X bereit maximal so viel für den Ausstoß einer Einheit zu bezahlen, wie es kostet diese einzusparen. Solange Firma X mehr für diese Menge bekommt, als es sie kostet diese Menge einzusparen, würde X tatsächlich eine Einheit Ausstoß "verkaufen". In anderen Worten: Y bezahlt X um eine Einheit ausstoßen zu können und zahlt dafür einen Preis, der kleiner oder gleich den Kosten der Reduktion dieser Einheit ist. Solange die Kosten der Ausstoßeinsparung von Y größer als denen von X ist, reduziert X seinen AUsstoß und wird dafür von Y bezahlt. Dies findet solange statt, bis die Ausstoßeinsparung jeder weiteren Einheit für X genauso teuer ist wie für Y. In diesem Schnittpunkt der beiden Kostenfunktionen entsteht ein Marktpreis für den Zertifikathandel. In der Abbildung zu erkennen ist zudem die effiziente Ausstoßmenge der beiden Firmen. Firma X hat höhere Reduzierungskosten und stößt im Schnittpunkt daher mehr aus als Y, die geringere Reduzierungskosten hat.

MC Fragen