Zusammenfassung Marktversagen

Es gibt hauptsächlich vier Gründe (Marktmacht, Unvollständige Informationen, Externalitäten und Öffentliche Güter), warum Wettbewerbsmärkte versagen, die im Folgenden erläutert werden.

Marktmacht

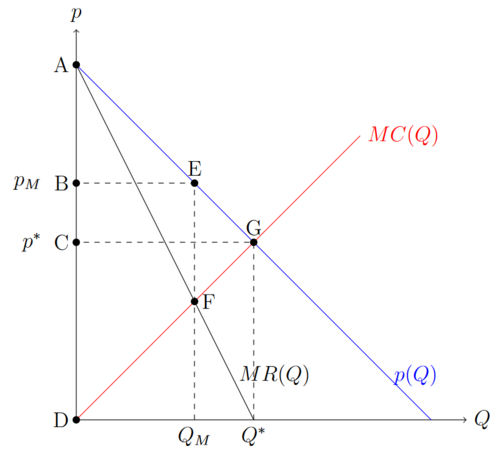

Sobald Verkäufer Güter dauerhaft zu einem Preis überhalb der Grenzkosten verkaufen können, haben Verkäufer Marktmacht. Je nach Marktform ist der Grad der Marktmacht unterschiedlich. Durch Marktmacht entstehen ökonomische Gewinne, die im perfekten Wettbewerb unter der Annahme der konvexen Gesamtkostenverläufe gewöhnlich gleich null sind. Duch Marktmacht wird eine gerningere Menge als die effiziente Gleichgewichtsmenge zu einem höheren Preis als dem Markträumungspreis produziert. Als Beispiel soll die unternehmensentscheidung des Monopolisten dienen. Dieser maximiert seinen Gewinn in der Menge, in der die Grenzkosten dem Grenzerlös entsprechen (siehe hierfür auch Vergleich Gewinnmaximum bei unterschiedlichen Marktformen).

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Marktmacht entstehen kann. Eine entscheidende Rolle sind häufig die Anzahl der am Markt produzierenden Unternehmen und wie leicht andere Unternehmen in den Markt einsteigen können. Aber auch differenzierte Güter können zusammen mit Präferenzen der Nachfrager zu Marktmacht führen. Auf dem Markt der Sportklamotten gibt es zum Beispiel recht viele Anbieter, dennoch existiert hier viel Marktmacht. Ein Grund liegt hier selbstverständlich im Design der verschiedenen Produkte. Doch auch der Markenname an sich hat sich schon als Grund für Marktmacht etabliert. Nicht jeder, der Nike trägt würde auch adidas tragen und andersherum. Ein anderes Beispiel ist hier Coca Cola und Pepsi.

Doch auch Nachfrager können über Marktmacht verfügen, insbesondere wenn es viele Anbieter und wenige Nachfrager gibt, haben diese die Möglichkeit in der Preisbildung Einfluss zu nehmen.

Unvollständige Informationen

Wenn mindestens eine Marktseite über keine vollständigen Informationen hat, kommt es zum Marktversagen. Das erste und wahrscheinlich berühmteste Beispiel ist der The Market for "Lemons", den George Akerlof 1970 in einem Paper beschreibt. In diesem skizziert er ein Gebrauchtwagenmarkt mit einer Güterart in zwei unterschiedlichen Qualitätsausführungen. Nehmen wir Autos als Beispiel. Es gibt Autos guter und schlechter Qualität, die der guten Qualität kosten 15.000€, die der schlechten kosten 5.000€. Die Nachfrager können den Autos ihre Qualität nicht ansehen. Die Anbieter der Autos mit guter Qualität würden bei einem Preis unter 15.000€ Verlust machen und wären daher nicht bereit günstiger zu verkaufen. Die Anbieter mit den Autos der schlechten Qualität hätten aber einen großen Anreiz ihren Preis über Wert (den 5.000€) zu setzen, da die Nachfrager die Qualität nicht bewerten können. Sollte sich also ein Preis von 15.000€ für beide Autos einstellen, wüssten die Nachfrager nicht mehr ob sie ein Auto guter Qualität oder ein Auto schlechter Qualität über Wert kaufen. Ein Handel käme in diesem Szenario also nicht zustande.

Siehe für Spezifikationen Asymetrische Informationen.

Externalitäten

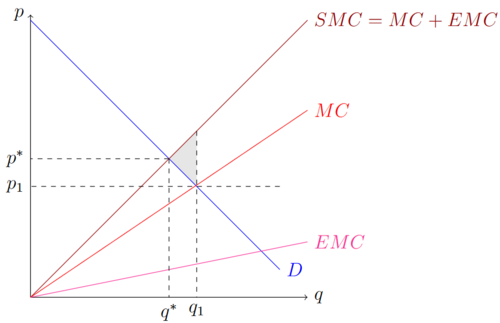

Externalitäten können positiv oder negativ sein. In beiden Fällen sind sie im Marktgleichgewicht nicht eingepreist. Der Gleichgewichtspreis entspricht daher nicht dem effizienten Preis und die Menge nicht der effizienten Menge.

Im Falle von negativen Externalitäten würden Kosten, die pro produzierter Einheit entstehen nicht von dem Anbieter bezahlt bzw. betrachtet werden. Als Beispiel soll eine Firma dienen, die in ihrer Produktion Abgase in die Luft stößt. In der Produktion selbst entstehen neben den Fixkosten auch Kosten aufgrund der Inputfaktoren, die als Grenzkosten Teil der Angebotsfunktion sind. Die Kosten, die zum Beispiel von den umliegenden Haushalten gezahlt werden um die Abgase wieder aus der Luft zu filtern, sind jedoch kein Teil der Angebotskurve. In Wahrheit müsste sie also um die zusätzlichen Grenzkosten der Filterung nach oben verschoben werden. Grafisch sehe das wie folgt aus:

Öffentliche Güter

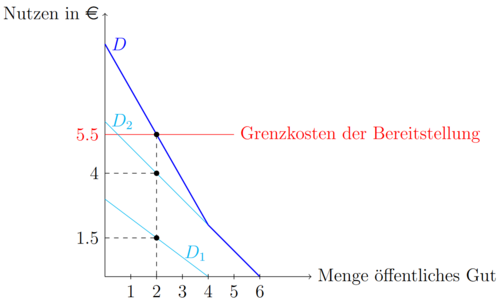

Öffentliche Güter zeichnen sich durch eine nicht Ausschließbarkeit und nicht Rivalität aus. Wird ein öffentliches Gut bereitgestellt, können andere Nachfrager nicht daran gehindert werden es zu konsumieren. Ein Beispiel ist die Landesverteidigung. Würde die Landesverteidigung durch private Haushalte finanziert werden, würden auch die Haushalte von ihr profitieren, die sie nicht mitfinanziert haben. Dies führt zu einem Anreiz für die Landesverteidigung selbst nicht zu zahlen. Insgesamt führt das zu einer zu geringeren Bereitstellung des öffentlichen Gutes. Grafisch lässt sich das Szenario wie folgt darstellen:

In diesem Beispiel gibt es zwei Nachfrager nach dem öffentlichen Gut, wobei ihre Nutzen in diesem Fall in Euro bemessen werden können. Der Nachfrager Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle D_{1} }

erfährt einen zu niedrigen Nutzen, als dass er zu dem Preis des öffentlichen Gutes etwas nachfragen würde. Nachfrager Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle D_{2} }

erfährt einen größeren Nutzen aus dem öffentlichen Gut. Er würde im Schnittpunkt mit der Grenzkostenkurve das öffentliche Gut nachfragen, was allerdings eine gerinere Menge als gesamtgesellschaftlich optimal wäre. Denn betrachtet man die Gesellschaft als eins, müssen die Nutzenfunktionen aller Nachfrager aufsummiert werden. Der Schnittpunkt der gesellschaftlichen Nachfragekurve mit der Grenzkostenkurve führt zu einer höheren Menge als in der Betrachtung der einzelnen Individuen. Dies führt dazu, dass Märkte versagen können.

Um Öffentliche Güter klar abgrenzen zu können soll folgende Übersicht helfen:

| Ausschließbarkeit | Nicht Ausschließbarkeit | |

|---|---|---|

| Rivalität | Private Güter Private Autobahn mit Stau |

Allmende Güter Öffentliche Autobahn mit Stau |

| Nicht Rivalität | Klubgüter Private Autobahn ohne Stau |

Öffentliche Güter Öffentliche AUtobahn ohne Stau |