Konsumentenrente und Produzentenrente

Definition

Die Konsumentenrente (KR) ist das Geldäquivalent für den Nutzengewinn aus allen durchgeführten Transaktionen auf einem Markt. Sie entsteht, da Konsumenten bereits bei einem höheren Preis bereit sind Güter zu kaufen. Sie ist die Differenz zwischen dem maximalen Betrag, den eine Person für ein Produkt zahlen würde, und dessen Marktpreis.

Die Produzentenrente (PR) ist die über alle produzierten Einheiten gebildete Summe der Differenzen zwischen dem Marktpreis des Gutes und den Grenzkosten der Produktion.

Die Konsumentenrente

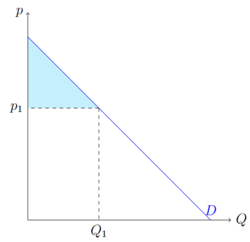

Grafisch ist die Konsumentenrente die Fläche zwischen der Nachfragefunktion und dem Preis, den die Konsumenten zahlen müssen. Die Konsumentenrente bzw. die Veränderung von ihr ist keine monetäre Einheit, lässt sich daher zusammen mit der Produzentenrente als ein möglichen Indikator zur Bewertung finanzpolitischer Maßnahmen nutzen. Hierbei stellt man einen Vergleich zwischen der Konsumentenrente vor und nach der Umsetzung einer Maßnahme an.

Beispiel: An heißen Sommertagen können Kinder jeweils eine Kugel Eis kaufen. Da die Kinder unterschiedlich viel Taschengeld bekommen, können sie auch nur unterschiedlich viel ausgeben. Manche Kinder bekommen z.B. 5 Euro in der Woche und wären bereit für eine Kugel 5 Euro zu bezahlen. Andere Kinder bekommen andere Summen. Angenommen eine Kugel Eis kostet nun 2 Euro, so können die Kinder, die weniger für die Kugel Eis zahlen möchten/können, kein Eis kaufen. Die Kinder, die jedoch 5 Euro bereit wären zu zahlen, müssen nur 2 Euro zahlen und erhalten einen Nutzengewinn von (5.3). Die aggregierten Nutzengewinne definieren die Konsumentenrente.

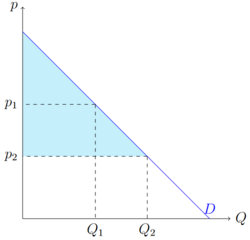

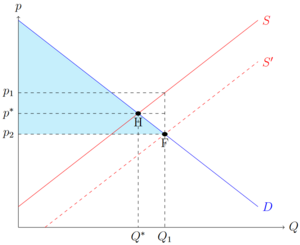

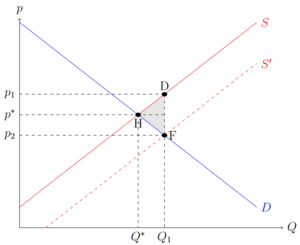

Als Beispiel soll folgende Grafik dienen. Der Preis liegt bei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p_{1} }

. Durch eine exogene Änderung des Preises hat sich dieser verringert und liegt nun bei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p_{2} }

. Die Fläche zwischen der Nachfragefunktion und dem zu zahlenden Preis ist größer geworden. Damit hat sich auch die Konsumentenrente (eingezeichnet in hellblau) vergrößert. Wäre die Preissenkung auf eine politische Maßnahme zurückzuführen, so wäre ein mögliches Résumé, dass die Maßnahme vorteilhaft für die Konsumenten ist, da sich die Konsumentenrente vergrößert hat.

Die Produzentenrente

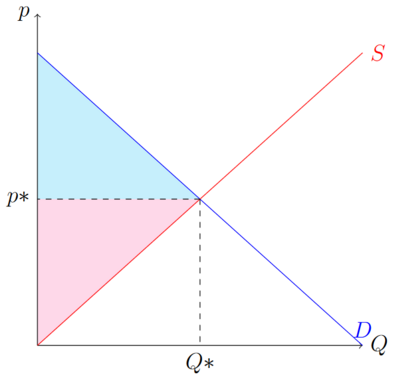

Grafisch ist die Produzentenrente zwischen der Angebotsfunktion und dem Preis. Die kurzfristige Angebotsfunktion besteht aus der Grenzkostenkurve oberhalb der durchschnittlichen variablen Kosten (siehe auch Betriebsminimum). Sie stellt also in gewisser Weise den Preis dar, mit dem ein Unternehmen mit der marginalen Einheit keine Verluste macht. Wenn die 20. Einheit in der Produktion 10€ kostet, muss der Preis für alle 20 Einheiten 10€ betragen. Andernfalls wird gar nichts, oder nur eine geringere Menge angeboten. Dies bedeutet bei steigenden Grenzkostenkurve, dass die Einheiten zuvor in der Produktion günstiger sind. Die Summe der Differenzen zwischen der Angebotsfunktion (den Grenzkosten) und dem Preis wird Produzentenrente genannt. Die Intuition bei der Veränderung der Rente verhält sich identisch zur Konsumentenrente.

Grafisch zeigt sich die Produzentenrente in der überall rot eingezeichneten Fläche.

Gesamtwohlfahrt

Zusammen mit der Produzentenrente ist die Konsumentenrente Teil der Gesamtwohlfahrt und damit wichtiger Bestandteil des Effiziensbegriffs. Im weiteren Verlauf nehmen wir zudem an, dass generierte Steuereinnahmen ebenfalls Teil der Gesamtwohlfahrt sind, da diese in unserem Modell der gesamten Volkswirtschaft ohne Einbußen zugutekommen.

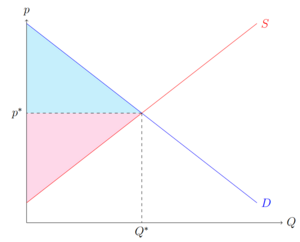

In einem Fall ohne staatlichen Eingriff und einem Markt im Marktgleichgewicht ist die Gesamtwohlfahrt die Summe der Produzentenrente und der Konsumentenrente. Grafisch entspricht die Gesamtwohlfahrt der roten plus der blauen Fläche.

Die Gesamtrente bei Steuern

Eine Möglichkeit, die eine Änderung der Konsumentenrente erzeugt ist die Einführung einer Mengensteuer. Es gibt jedoch vier besondere Fälle, die es im Zusammenhang der Konsumentenrente und einer Steuer zu untersuchen gilt.

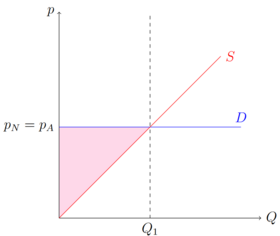

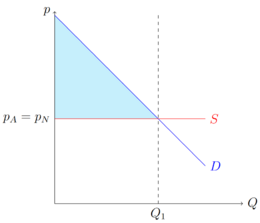

Vollkommen elastische Nachfrage

Eine Besonderheit tritt bei einer vollkommen elastischen Nachfrage auf. Bei einer volkommen unelastischen Nachfrage sind die Konsumenten nur zu einem bestimmten Preis bereit Güter zu kaufen. Da sich im Marktgleichgewicht genau dieser Preis einstellt, haben Konsumenten keinen Nutzengewinn, sie zahlen ihre maximale Kaufbereitschaft.

Wie in der Abbildung ersichtlich ist, ist keine Kosumentenrente vorhanden. Die Produzentenrente ist in der roten Fläche eigezeichnet. Eine Steuer würde den Produzentenpreis (Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P_{P} }

), also den Preis, den Produzenten behalten dürfen, senken. Die Produzentenrente verringert sich und es entstehen Steuereinnahmen (Orangene Fläche). Insgesamt reduziert sich jedoch die Gesamtwohlfahrt um den Wohlfahrtsverlust (graue Fläche).

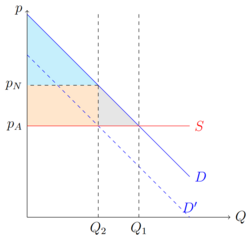

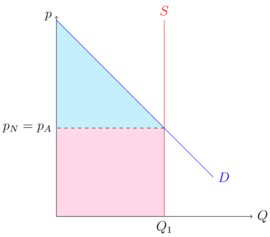

Volkommen elastisches Angebot

Bei einem vollkommen elastischem Angebot bietet Unternehmen nur zu einem bestimmten Preis an, der sich im Marktgleichgewicht als Marktpreis einstellt. Die Fläche zwischen der Nachfragefunktion und dem Marktpreis ist die Konsumentenrente. Die Produzentenrente ist in diesem Fall nicht vorhanden, da keine Güter für einen geringeren Preis verkauft werden würden. Eine Steuer verändert das Marktgleichgewicht in einer Art und Weise, in der sich der Konsumentenpreis (Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P_{K} }

) erhöht. Dadurch verringert sich die Konsumentenrente (Blaue Fläche), Steuereinnahmen (orangene Fläche) und ein Wohlfahrtsverlust (graue Fläche) entstehen. Insgesamt verringert sich die Gesamtwohlfahrt.

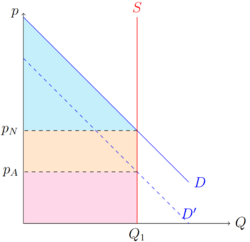

Vollkommen unelastische Nachfrage

Bei einer vollkommen unelastischen Nachfrage fragen Konsumenten eine sich nicht verändernde Menge eines Gutes nach. Hierbei ist die Höhe des Preises für die Menge irrelevant. Die Konsumentenrente liegt auch hier zwischen der Nachfragefunktion und dem Preis, den die Konsumenten zahlen müssen. Diese Fläche ist in der Abbildung blau eingezeichnet und ist unendlich groß. Eine Steuer erhöht den Konsumentenpreis (Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P_{K} }

) und ändert somit den Preis, den die Konsumenten zahlen müssen. Die Fläche zwischen der Nachfragefunktion und dem zu zahlenden Konsumentenpreis bildet auch hier die Konsumentenrente, die noch immer unendlich groß ist, jedoch um die Steuereinnahmen (orangene Fläche) verringert wurde. Es entsteht bei einer vollkommen unelastischen Nachfrage kein Wohlfahrtsverlust und die Gesamtwohlfahrt ist unverändert, da die Steuereinnahmen im Modell der Gesamtwirtschaft zugutekommen.

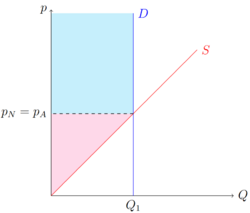

Vollkommen unelastisches Angebot

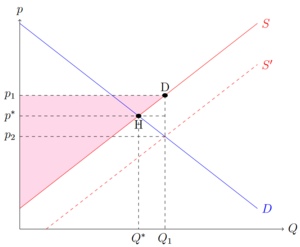

Bei einem vollkommen unelastischen Angebot bieten Produzenten eine sich nicht verändernde Menge eines Gutes an. Ähnlich bei der vollkommen unelastischen Nachfrage reagiert die angebotene Menge nicht auf eine Preisänderung. Die Konsumentenrente ist in der Abbildung unten blau und die Produzentenrente rot eingezeichnet. Durch die Einführung einer Mengensteuer verringert sich der Produzentenpreis (Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P_{P} }

), also der Preis den die Produzenten letztlich behalten dürfen. Hierdurch entstehen Steuereinnahmen (orangene Fläche) und die Produzentenrente verringert sich um die Steuereinnahmen. Die Konsumentenrente und damit auch Gesamtwohlfahrt bleibt unverändert.

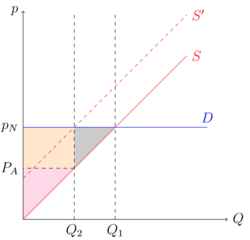

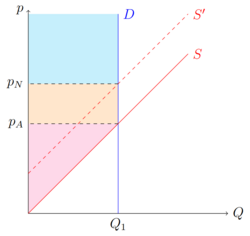

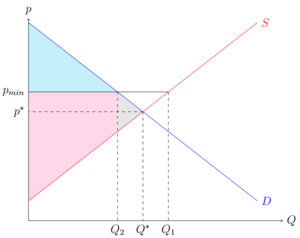

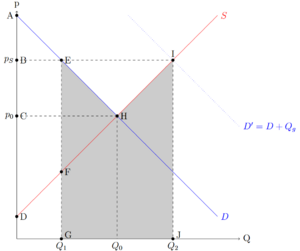

Die Gesamtrente beim bindenden Mindestpreis

Beim bindenden Mindestpreis ist der Gleichgewichtspreis höher als der Preis ohne Eingriff, daher wird weniger von einem Gut nachgefragt, als es angeboten wird. Aus diesem Grund verringert sich die Konsumentenrente (als blaue Fläche eingezeichnet) im Vergleich zum Fall ohne bindenden Mindestpreis. Ob sich die Produzentenrente (als rote Fläche eingezeichnet) insgesamt verringert oder vergrößert lässt sich allgemein nicht sagen, hier kommt es auf den Verlauf der Angebotsfunktion an. Klar ist, die Gesamtwohlfahrt verringert sich um den Wohlfahrtsverlust (graue Fläche).

Die Intuition und Funktionsweise ist bei einem bindenden Höchstpreis identisch.

Die Gesamtrente bei Subventionen

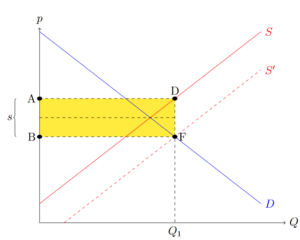

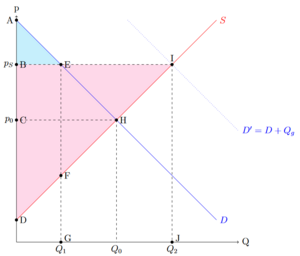

Konsumenten haben durch die Subventionen nur einen Preis Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p_{2} }

zu zahlen, die Produzenten können zum Preis Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p_{1} }

verkaufen. Die Differenz zwischen den beiden Preisen entspricht der Subventionshöhe und wird vom Staat übernommen. Daher ergeben sich für den Staat kosten, die der Subventionshöhe multipliziert mit den verkauften Einheiten (Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle Q_{1} }

) entsprechen. Grafisch entspricht die gelbe Fläche den Kosten.

Durch die Subvention fragen die Konsumenten mehr zu einem günstigeren Preis nach, wodurch sich die Konsumentenrente (blaue Fläche) vergrößert. Die zusätzliche Rente lässt sich in der Fläche Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p^{*} H F p_{2} }

erkennen.

Die Produzentenrente (rote Fläche) vergrößert sich ebenfalls, denn die Produzenten sind in der Lage mehr zu einem größeren Preis zu verkaufen. Der Zugewinn der Produzentenrente lässt sich in der Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p_{1} D H p_{2} }

Fläche erkennen.

Zusammen entsprechen beide Zugewinne der jeweiligen Rente allerdings nicht der gelben Fläche, also den Ausgaben des Staates. Die DHF Fläche kann nicht gedeckt werden und stellt den Wohlfahrtsverlust dar.

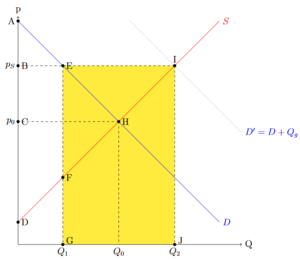

Die Gesamtrente bei Preisstützen

Eine weiterer Eingriff in das Marktgleichgewicht stellen Preisstützen dar. Bei diesen tritt der Staat als Nachfrager im Markt auf und erhöht so den Preis. Die Konsumentenrente in blau wird hierdurch deutlich kleiner. Die Produzentenrente (rote Fläche) wird deutlich größer und schöpft so auch die gesamten Einbußen der Konsumenten ab. Jedoch entstehen auch Kosten (gelbe Fläche). Um den Wohlfahrtsverlust zu ermitteln ist die Überlegung wichtig, welche Zugewinne an Rente die Maßnahmen herbeigeführt haben. Die Fläche EFH war auch vor der Preisstütze Teil der Gesamtrente mit dem Unterschied, dass mit der Preisstütze dafür gezahlt werden muss. Diese Fläche bedeuten also Kosten, die von der Volkswirtschaft getragen werden müssen, ohne zusätzliche Rente herbeizuführen. Lediglich die EHI Fläche bietet zusätzliche Rente, weshalb sie als einziger Teil der Kosten kein Wohlfahrtsverlust darstellt.

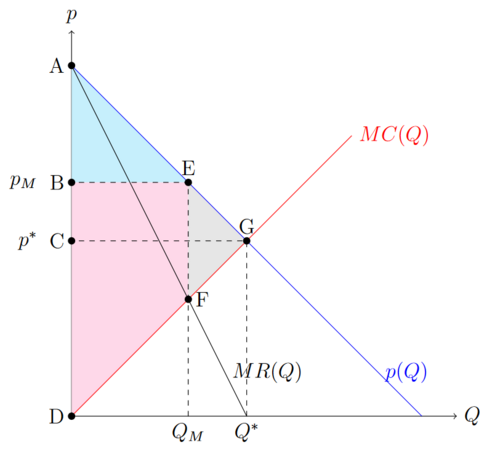

Die Gesamtrente beim Monopol

Anders als im Marktgleichgewicht im perfekten Wettbewerb wählt das Unternehmen als Monopol seinen Preis mit Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p_{M} }

gewinnmaximal. Die abgesetzte Menge verringert sich somit auf Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle Q_{M} }

. Hierdurch vergrößert sich die Produzentenrente des Produzenten, die Konsumentenrente verkleinert sich und es entsteht ein Wohlfahrtsverlust.

MC Fragen