Marktformen: Unterschied zwischen den Versionen

Okehne (Diskussion | Beiträge) |

Okehne (Diskussion | Beiträge) |

||

| Zeile 36: | Zeile 36: | ||

==Monopson== | ==Monopson== | ||

| + | Die Makrtform des Monospon zeichnet sich durch viele Anbieter und einem einzigen Nachfrager aus. Die Intutition ist umgekehrt zum Monopol-Fall. Der Monosponist maximiert seinen Nutzen, bzw. seinen Gewinn. Dieser setellt sich aus dem Wert, den der Monosponisten der nachgefragten Menge zumisst, abzüglich den Ausgaben. <br> | ||

| + | <math> \pi_{Monopsonist}=V(Q)-E(Q) <math> <br> | ||

| + | mit V(Q) als Wert der Menge und E(Q) als Ausgaben für die getätigte Menge. Er maximiert seinen Gewinn durch <math> \frac{\part \pi}{\part Q} </math>. Hierdurch ergibt sich <br> | ||

| + | Grenzwert=Grenzausgaben <br> | ||

| + | MV=ME <br> | ||

| + | [[Datei:Monopson.png|400px|rahmenlos]] | ||

==MC Fragen== | ==MC Fragen== | ||

Version vom 8. September 2023, 13:46 Uhr

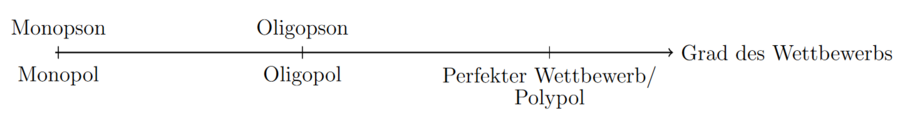

Marktformen unterscheiden sich darin, wie viel Marktmacht die beiden Marktseiten jeweils haben. Die Marktmacht äußert sich häufig darin, wie viel Einfluss die Marktseiten auf die Preisbildung haben.

Perfekter Wettbewerb

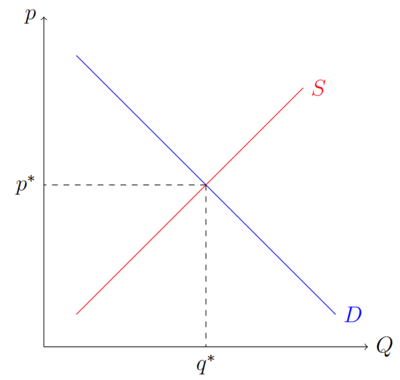

Im perfekten Wettbewerb (Polypol) besitzt keine der Marktseiten Marktmacht. Dies ist mit einigen Eigenschaften auf dem Markt verbunden.

Preisnehmertum

Im Polypol sind alle Akteure Preisnehmer. Im Beispiel des Unternehmens bedeutet dies, das es zwar einen Preis frei wählen kann, dieser jedoch keinen Einfluss auf den Marktpreis hat. Liegt der Marktpreis bei 10€ und das Unternehmen setzt seinen Preis auf 11€, hat es zwar seinen eigenen Preis beeinflusst, jedoch werden die Konsumenten den Preis von 10€ der anderen Unternehmen bevorzugen. Dies setzt Anreize den Preis so gering wie möglich zu setzen. Der Preis wird im Marktgleichgewicht im perfekten Wettbewerb so hoch sein, wie die Kosten der letzten produzierten Einheiten waren. Die Angebotsfunktion entspricht dementsprechend der Grenzkostenkurve. Die Nachfrage beschreibt welchen Preis die Konsumenten für welche Menge bereit sind zu zahlen. Im Marktgleichgewicht im perfekten Wettbewerb entspricht die nachgefragte Menge zu einem Preis der angebotenen Menge zu dem selben Preis.

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Q_D(P)=Q_S(P) }

Perfekte und symmetrische Informationen

Das Marktgleichgewicht im perfekten Wettbewerb setzt vorraus, dass alle Marktseiten über alle Informationen verfügen. Dies impliziert, dass asymmetrische Informationen und damit das Adverse Selektions- und das Moral Hazard-Problem nicht existieren. Alle Konsumenten und Produzenten verfügen beispielsweise über die Information, dass der Marktpreis bei 10€ liegt. Kein Konsument würde mit dieser Info einen Preis über 10€ annehmen. Genauso kann ein Unternehmen steuern, dass es zu dem Preis von 10€ produziert.

Keine Transaktionskosten

Trasaktionskosten sind Kosten, die während dem Abschluss eines Geschäftsabschlusses neben dem eigentlichen Preis anfallen können. Dies sind beispielsweise Kosten, die durch die Suche nach einem besonders günstigen Angebot anfallen. Die Kosten können nicht nur finanzieller, sondern auch zeitlicher Natur sein. Im Perfekten Wettbewerb dürfen keine Transaktionskosten existieren.

Beispiel: Einige Wohnungsanbieter, die als Plattform zur Vermittlung von Mietwohnungen dienen, haben ein Premium Modell. Nur für eine monatliche Gebühr können wirklich alle Angebote angeschrieben werden. Daneben gibt es noch andere Vorteile, die allesamt Transaktionskosten darstellen.

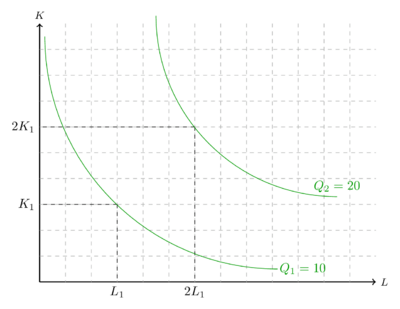

Keine Größenvorteile (economies of scale)

Größenvorteile bedeuten, dass selbst in einem Markt, in dem alle Unternehmen die selbe Produktionsfunktion haben, einen Vorteil besitzen, wenn sie größer sind als andere Unternehmen. Die Vorteile entstehen durch Skalenerträge. Positive Skalenerträge würden bedeuten, dass eine Verdopplung der Inputfaktoren, der Output mehr als verdoppelt wird. Es entsteht der Anreiz immer größer zu werden und so immer mehr Marktmacht zu erlangen. Unter konstanten Skalenerträgen liegen die Vorteile nicht vor.

Oligopol

Die Marktform des Oligopols liegt vor, wenn es viele Nachfrager aber wenige Anbieter auf einem Markt gibt. Dadurch können die Anbieter Marktmacht besitzen auch wenn diese wenigen Anbieter im Wettbewerb zueinander stehen. Gründe können hier zum Beispiel in Marktzutrittsbeschränkungen liegen, die verhindern, dass Unternehmen ohne weiteres ein bestimmtes Gut produzieren. Unternehmen innerhalb des Oligopols können als strategische Variable den Preis oder die Menge wählen. Zudem können sie mittels Werbung, Möglichkeit zur Konfiguration des eigenen Produkts oder anderen Möglichkeiten Produktdifferenzierung betreiben. Ausgehend davon ergeben sich Preis- oder Mengenwettbewerbe mit differenzierten oder undifferenzierten Gütern. Für eine genauere der einzelnen Wettbewerbe, sie hier.

Oligopson

Das Oligpson zeichnet sich duch eine geringe Anzahl an Konsumenten und einer großen Anzahl an Produzenten aus. In diesem Fall haben die Konsumenten Marktmacht, die sich auf die Preisbildung auswirkt.

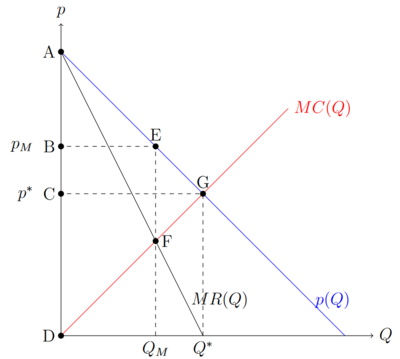

Monopol

Die Marktform des Monopols zeichnet sich durch eine große Anzahl an Konsumenten und einem einzigen Produzenten aus. Im perfekten Wettbewerb hat die große Anzahl an Produzenten den Marktpreis auf Grenzkostenniveau gehalten. Im Monopol kann der Produzent durch seine eigenen Entscheidungen den Preis beeinflussen und so den Gewinn strategisch maximieren. Der Preis ist abhängig davon, wie viel der Monopolist produziert. Ist die Menge eines Gutes auf seinem Markt gering, ist der Preis groß. Existiert hingegen sehr viel von einem Gut, ist der Preis geringer. Es gilt:

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle P(Q) }

und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{\part P(Q)}{Q}<0 }

Der Monopolist maximiert seinen Gewinn Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \Pi=P(Q)Q-C(Q) }

Für eine ausführlichere Erklärung des Gewinnmaximierens im Monopolfall, siehe maximieren|hier]]

Monopson

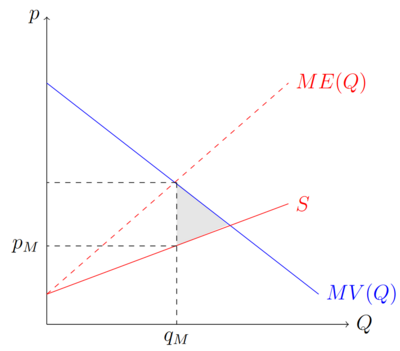

Die Makrtform des Monospon zeichnet sich durch viele Anbieter und einem einzigen Nachfrager aus. Die Intutition ist umgekehrt zum Monopol-Fall. Der Monosponist maximiert seinen Nutzen, bzw. seinen Gewinn. Dieser setellt sich aus dem Wert, den der Monosponisten der nachgefragten Menge zumisst, abzüglich den Ausgaben.

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \pi_{Monopsonist}=V(Q)-E(Q) <math> <br> mit V(Q) als Wert der Menge und E(Q) als Ausgaben für die getätigte Menge. Er maximiert seinen Gewinn durch <math> \frac{\part \pi}{\part Q} }

. Hierdurch ergibt sich

Grenzwert=Grenzausgaben

MV=ME